8月のお盆はいつからですか?。 ここで視聴してください – お盆のお墓参りはいつ行くの?

お墓参りは盆の入りの13日に

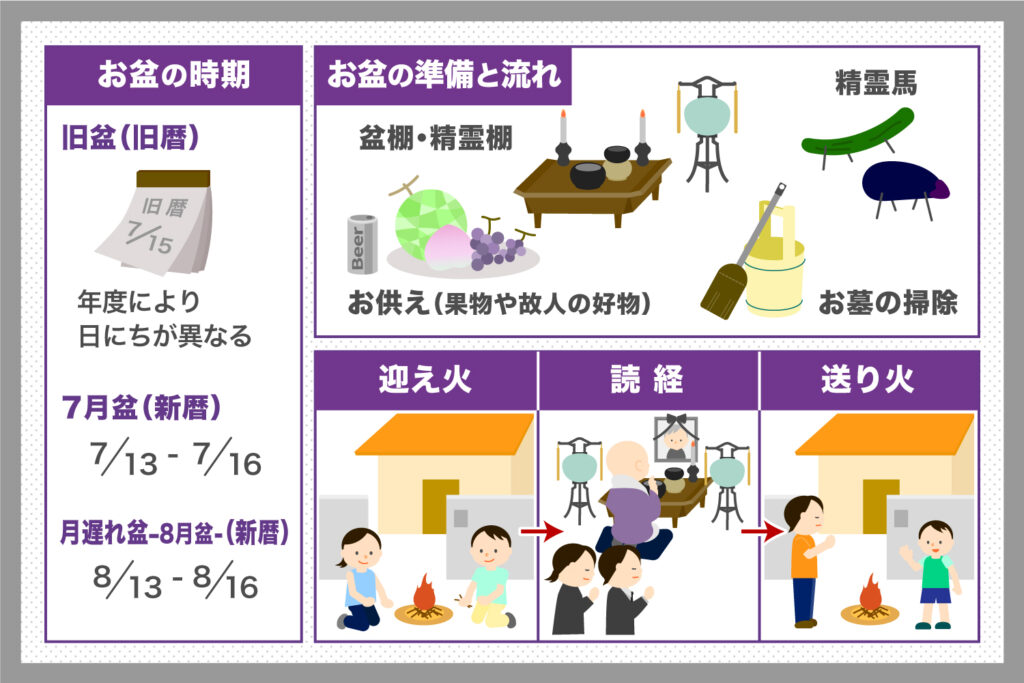

13日はお盆の初日。 つまりご先祖様の魂があの世からこの世へと帰ってくる日です。 お迎えの意味も込めて、この日にお墓参りをするのが一般的です。現在、一般に「お盆」とされる期間は、毎年8月13日から16日までの4日間。 13日に迎え火で祖先の霊を迎え(盆入り)、16日に送り出す(盆明け)までとなる。 歴史をたどると、旧暦(太陰太陽暦)が採用されていた明治初期までは、旧暦7月15日前後の期間にお盆の行事を行っていた。お盆中は、釣りや虫取りなど生き物の命を奪うことにつながる娯楽はしてはいけないと言われています。 仏教では不殺生戒の期間としており、厳格な家庭であればお盆中は肉や魚を使わない精進料理のみを食べて過ごします。

多くの方がお盆の時期を知ってはいるものの、お供えはいつからすれば良いのか? また、里帰りをする際に準備しておくお供え物について、迷ってしまう方が少なくありません。 お供えをする時期は、ご先祖の霊が戻って来てから帰られる、8月13日から8月16日の間です。 また、地域によっては、7月13日から16日である場合もあります。

お墓参りに行ってはいけない時間は?

夕方の薄暗くなった時間を「逢魔が時(おうまがとき)」と言い、午後6時前後の時間を指します。 この時間からは足元が見えにくくなること、さらに魔物や妖怪に遭いやすくなると昔から言われていることから、お墓参りを避けるべきだと言われています。

お墓参りに行ってはいけない日はいつですか?

仏滅・友引・年末年始(特に29日)は、お墓参りを避けたほうが良いとの考え方がございます。 六曜で「何をするにしても凶」とされている為、お墓参りにふさわしい日ではないとの考え方があります。 六曜で「家族・親族・友人・知人が故人様に引かれてしまう」とされている為、お墓参りを避ける方がいらっしゃいます。お盆飾りをする期間 お盆の期間は地域によって大きく2つに分かれており、7月または8月の13日から16日までとされています。 いずれの場合も、お盆飾りはその期間中に飾ります。 できるだけ12日のうちに飾るものの準備を済ませ、12日の夕方から13日の朝までに飾り付けを整えましょう。

よくあるメニューは「そうめん」、「精進揚げ」、「おはぎ・団子」 各地のお供えの中でも、よく見られるのが「そうめん」や「精進揚げ」、「おはぎ・団子」です。 そうめんは精霊牛の手綱になぞらえられており、おはぎの小豆の赤い色には魔除けの意味があります。

お盆にやらない方がいいことは?

お盆期間にやってはいけないこと8選

- お盆の期間に水辺に行くのは、お盆にやってはいけないことの中でも、広く言われているNG行為です。

- 供養してもらえない亡霊が、寂しさから人間を水中に引き込むという言い伝えがよく知られていますよね・・・

- 生き物の命を粗末にする行為も代表的なお盆にやってはいけないことです。

仏壇にお供えしてはいけないものとは?

- 五辛 五辛は「ごしん」と読み、5つの辛い野菜「にんにく・ねぎ・玉ねぎ・にら・らっきょう」を差します。

- なまぐさもの(肉・魚) なまぐさものとは、肉や魚などの生き物やそれを使った料理のことです。

- 日持ちしないもの

- 常温で溶けてしまうもの

- 匂いが強いもの

- トゲや毒がある植物

仏壇が自宅にない場合など、位牌がないときは、簡単な精霊棚を作りましょう。 小さなテーブルの上に和紙を敷き、お花やお水、精霊馬などを並べ、季節の果物などをお供えしてもいいでしょう。 線香のかわりにお香でもよいでしょう。

霊園や寺院、納骨堂の開園時間内ならば、午後にお墓参りに行っても構いません。 しかし、夕方にお墓参りへ行く場合は、日が暮れないうちに行きましょう。 暗くなると、お墓の掃除が十分にできなくなり、足元も見えにくくなって危険です。 16時以降にお墓参りへ行くのは好ましくない、とされているのは上記の理由からだと考えられます。

夕方の薄暗くなった時間を「逢魔が時(おうまがとき)」と言い、午後6時前後の時間を指します。 この時間からは足元が見えにくくなること、さらに魔物や妖怪に遭いやすくなると昔から言われていることから、お墓参りを避けるべきだと言われています。

お墓参りに一人で行ってはいけないと言われる理由を4つ紹介します。

- 霊がついてくる

- 人目につきにくい

- 熱中症になりやすい

- 危険な場所にある

- ろうそくの火を口で吹き消す

- お供え物を放置する

- 墓石にお酒やジュースをかける

- 毒やトゲのある花をお供えする

仏壇のお供えはいつまでに下げるのがよいですか?

お供え物をいつ下げたらいいか、タイミングに決まりはありません。 仏様は料理の香りや湯気を召し上がりますので、長時間お供えせずとも、料理が傷む前(料理が冷める頃)にお下げするといいでしょう。 料理を下げる際は、「お下げします」と一言添えると丁寧です。

結論、お菓子等のお供え物も痛む前に下げて家族で頂きましょう。 ただし、毎日のお供え飯は朝に上げて夕方までに下げるのが一般的です。そうめん 夏の時期に定番なそうめんは、お盆にお供えされることが多い食べ物です。 お供えされる理由には、細く長く幸せが続くように願いを込めているという説や、ご先祖様が乗る精霊馬にお土産を括り付ける綱、精霊馬の手綱に見立てている説など様々あります。