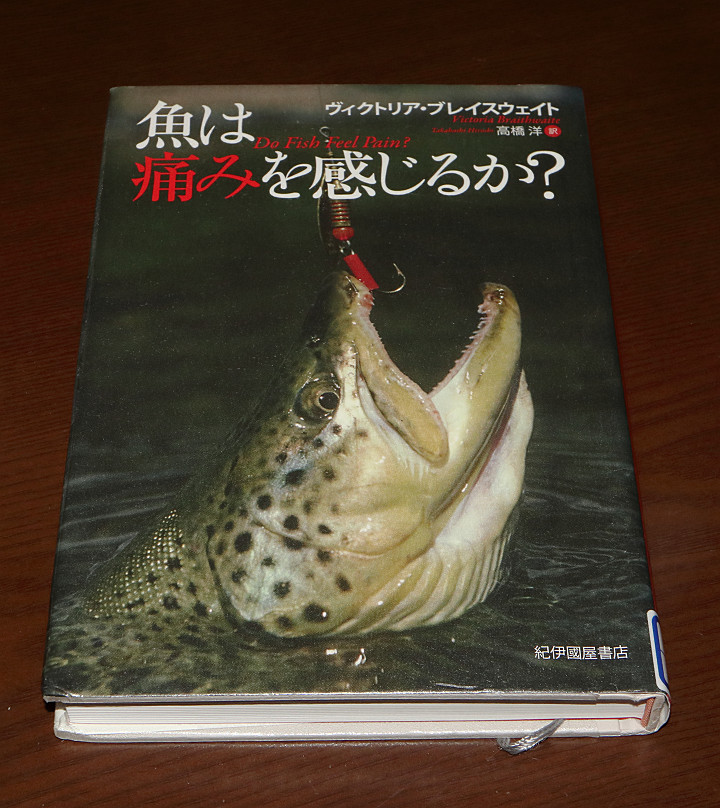

魚は痛みを感じますか?。 ここで視聴してください – 魚には感情はあるのか?

魚類にも感情があることが、最近の研究で確かめられています。 ”魚類の脳研究の第一人者で名古屋大学教授・山本直之さんは、これまでに50種以上の魚の脳の構造と働きを研究してきました。魚には、人間にはない感覚器官があります。 それは、体の中央を走る側線【そくせん】とよばれるものです。 この側線は魚にとってレーダーのような器官で、水圧や水流、水の振動や音などを感じる極めて敏感な器官の一つで、水中の岩や海藻の有無を感知したり、その遠近を知ることができるそうです。魚には心があります。 例えば、水鳥から襲われそうになると魚は逃げようとします。 その時、水面に影が見えたとすれば、次は影を見ただけで逃げるようになります。 これは、魚が恐怖を学習しているからで、自分の生命を守るための行動と理解できます。

解剖学の観点から見ると、魚にも侵害受容器と呼ばれるニューロンがあり、高温や強い圧力、腐食性化学物質などの潜在的な「害」を検出することが可能であるとのこと。 また魚にも、哺乳動物のようにオピオイド(鎮痛剤)を生成する仕組みが備わっていることもわかっています。

魚が苦手な理由は何ですか?

(社)大日本水産会が行った調査においても、 魚が嫌いな理由として挙げられたのは「骨があるから」、「食べるのが面倒」、「食べるのに時 間がかかる」、「においが嫌い」などです。 また、嫌いな魚の上位にはサバ、サンマ、アジ、 イワシなど鮮度が落ちやすく小骨が多い魚が挙げられています。

なぜ魚を締めるのか?

なぜ神経締めをするのかというと、直接的には脊髄まで壊すことで、前述のATPの減少を防ぐとともに、死後硬直が始まる時間を先延ばしできるからです。 魚の死後硬直は必ず起きるものであり、それ自体は悪いことではありません。 ATPが分解されて旨味成分に変わる、いわゆる熟成は死後硬直のあとに始まります。魚とヒトは同じ脊椎動物の仲間で、大脳、間脳、中脳、橋(きょう:中脳と延髄の間)、延髄および小脳といったパーツは同じです。 しかし、そのパーツは魚の生態を如実に反映して、種によって大きかったり小さかったりと多様です。

ヴィーガンは完全菜食主義。 肉と魚はもちろんのこと、乳製品、卵、蜂蜜など、動物から得た食料を一切口にしない。 ベジタリアンは菜食主義で、基本的に動物性の食料は口にしないとのこと。 お肉は食べないけど魚は食べる人(ペスカタリアン)もいるようで、人それぞれのルールがあるみたいです。

「逃がした魚は大きい」はどういうことわざですか?

にがしたうおはおおきい

釣り落とした魚は、きわめて大きく見えることから、一度手に入れかけた物を失ったときは、ほんの些細(ささい)な物でも、一段と惜しく思われることをいう。魚とヒトは同じ脊椎動物の仲間で、大脳、間脳、中脳、橋(きょう:中脳と延髄の間)、延髄および小脳といったパーツは同じです。 しかし、そのパーツは魚の生態を如実に反映して、種によって大きかったり小さかったりと多様です。「魚とヒトの脳は全く違うと考えられていましたが、2000年代初めに思考や記憶などをつかさどる終脳という部位が魚にもあることが明らかになり、脳の基本的な構造や機能は魚とヒトでかなり共通していることが分かってきました。

魚は体によいといわれている。 魚の油には血液中の中性脂肪の値を下げる効果があり、魚油に含まれるEPAやDHAなど、n-3系と呼ばれる脂肪酸が心筋梗塞や狭心症などの虚血性心疾患や脳卒中などの予防に役立っていることが知られている。

子どもが魚を嫌いな理由は、骨がのどに刺さった痛い経験があったり、生臭さが苦手という場合もあれば、魚料理のレパートリーが少なかったり、下ごしらえで内臓や骨をとるのが面倒だから食卓に登場しないといった作る側の理由もあるようです。 しかし、子どもには肉だけでなく魚を食べさせた方が良い理由があるのです。

魚をしめる場合、小型の魚であれば包丁をエラから差し込み動脈や脊髄を切断します。 ブリなどの大型の魚では大人でも押さえつけるのは難しいので、先に頭部を殴打し、動きを止めてからやはり動脈・脊髄を切断します。 この方法は、ブランド化されて一躍有名になった「関サバ」にも使われています。

神経締めした魚は死後硬直が始まりますか?

神経締めの主な目的は、死後硬直を遅らせること。 死後硬直は、魚体内で筋肉の収縮などに関わるATP(アデノシン三リン酸)が枯渇することで始まるが、神経締めをすることで、魚体内にATPを多く残しておくことができるようになる。 ATPは呼吸とともに生成され、筋肉を動かすときに消費される。

脳がない生き物というと非常に珍しいと思うかもしれません。 しかし、他の海の生き物で言えば、ウニやヒトデ、イソギンチャク、サンゴといった生き物にも脳は備わっていないのです。 特にイソギンチャクやサンゴについてはクラゲと近い存在で、このような生き物のことを「刺胞動物」と呼びます。クラゲのからだには、脳がない代わりに、神経が張り巡らされています。 つまり、クラゲは考えて行動しているのではなく、刺激に対する反射で行動しているということ。 また、血管の代わりに、酸素や栄養を循環させる「水管」という器官を持っています。