電子書籍の利用年代は?。 ここで視聴してください – 電子書籍を利用する年齢層は?

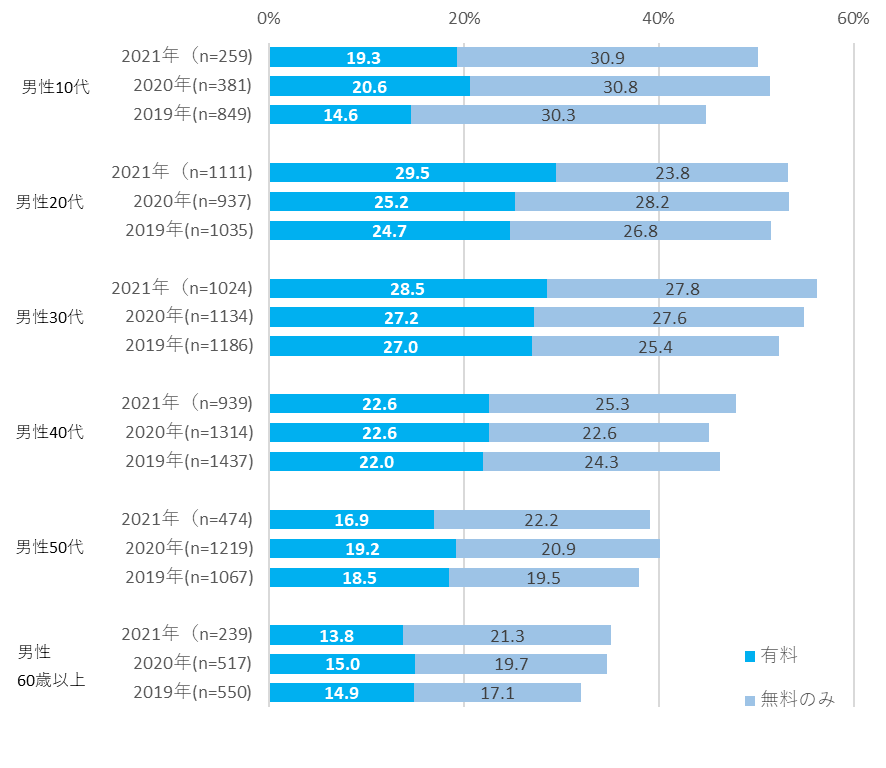

有料電子書籍の利用率が高いのは男性20代の29.5%、男性30代の28.5%、女性30代の25.5%であり、男女とも20代、30代の利用率が高いです。 無料の電子書籍のみの利用率が最も高いのは女性10代の37.6%で、男性10代の30.9%、女性20代の29.7%が続きます。無料の電子書籍のみの利用率が高いのは、女性10代の41.5%で、女性20代の30.1%、男性10代の28.7%が続きます。 昨年調査時よりも有料での利用率が増加している年代は男性40代・60歳以上、女性10代・40代・50代となり、有料での利用率が低下している年代の方が多くなっています。利用中の電子書籍サービス、1位は「Kindle」

2位に「楽天Kobo(268人)」、3位には「コミックシーモア(221人)」がランクインした。 最後に、利用中の回答が100人以上だった電子書籍サービス7社について、年代別に回答の比率を抽出。 人気上位3サービスを提示した。

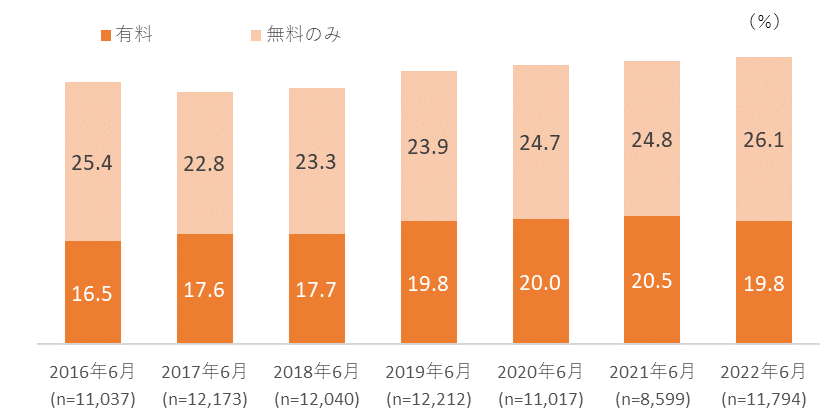

モバイル(スマートフォン・タブレット)ユーザーに対して、電子書籍の利用率を調査したところ、有料の電子書籍利用率は19.1%となり、二年連続で0.7ポイントの減少となりました。 また、無料の電子書籍のみの利用率は25.9となり、昨年からは0.2ポイントの微減となりました。

電子書籍の欠点は何ですか?

電子書籍の欠点は、目が疲れやすいことや読む際にスマホなどの端末が必要なこと、人に貸せないことなどが挙げられます。

電子書籍をやめた理由は何ですか?

電子書籍の利用をやめた理由は「読みづらい」がトップ過去に電子書籍を利用していたと回答した人に、なぜ電子書籍の利用をやめたのかをたずねたところ、1位は「読みづらい」で34.7%。 見開きページの見づらさ、文字サイズ、ページ送りなどの操作性などを苦に感じ、紙を選んだ方が多いのかもしれません。例えば勉強など目的を持った読書には、操作性・読解力の向上の点から紙の本がおすすめです。 また、電子書籍は携帯性が高く、すぐに入手できるため、目的を持たない簡単なリサーチなどに向いています。 それぞれ使い分けが可能なため、紙と電子書籍は共存できる可能性があります。

電子書籍には同時に何冊も持ち運べることや、読みたい本をいつでも購入できるといったメリットがあります。 一方で、サービス終了の可能性があることや、新品でしか購入できないことなどがデメリットです。 これに対し、紙の本は様々な刺激から脳が活性化したり、古い本の売却ができたりする点などがメリットとして挙げられます。

紙の本と電子書籍の使用率は?

紙の本と電子書籍の利用状況を聞いたところ、全体では男性は31%、女性は23%が紙の本と電子書籍を併用しています。電子書籍はスマートフォンやタブレット端末などがなければ読むことができないほか、万が一外出先などで端末の充電が切れてしまうと続きを読めません。 スマートフォンの場合は画面が小さく、読みづらさを感じることもあり、新たにタブレットや電子書籍リーダーなどの端末を買い揃えるとなるとコストもかかるでしょう。電子書籍で表示される文字は小さく、読み続けることで目を酷使します。 文字が小さい分、焦点をあわせるのに通常よりも目の筋肉を動かす必要があり、緊張状態が続くため、目の疲労が蓄積し疲れ目に発展しやすいのです。 電子書籍では文字の拡大などの機能が利用できるため、状況に応じてうまく取り入れてみてください。

紙の書籍と電子書籍のどちらが目に悪い? 結論を先に言うと、やはり電子書籍の方が目に悪いです。 近年、スマホやタブレットの普及により、便利な電子書籍を使う方が増えています。 ディスプレイは自らが光を発しており、読書で画面を凝視する状態になりますから、電子書籍での読書は目を疲れさせる要因が多いのが事実です。

紙書籍と電子書籍のどちらが目に悪いかという結果は電子書籍の勝ち(=電子書籍の方が目に悪い)となるかと思います。 ディスプレイは自らが光を発しており、読書でそれを凝視する状態となりますから、電子書籍での読書は目を疲れさせる要因が多いのが事実です。 特にブルーライトは恐いですね。

電子書籍による目の疲れを予防する6つの方法

- 明るいところで読書する

- ブルーライトカットのアイテムを使う

- ブルーライトカットの設定を行う

- 正しい姿勢で読書する

- 電子書籍リーダーを利用する

- 適切なメガネやコンタクトレンズを使う