税抜表示は違反ですか?。 ここで視聴してください – 税抜き表記は違法ですか?

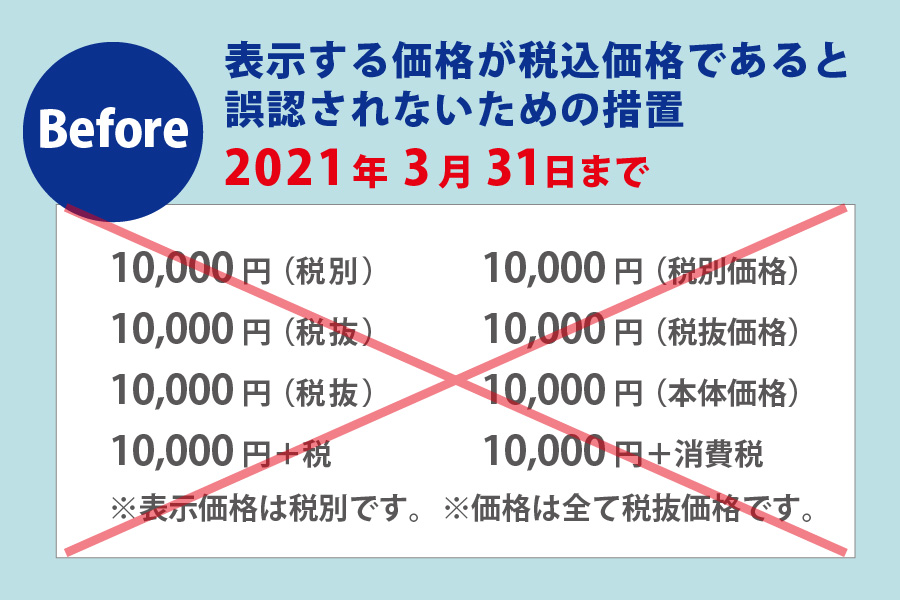

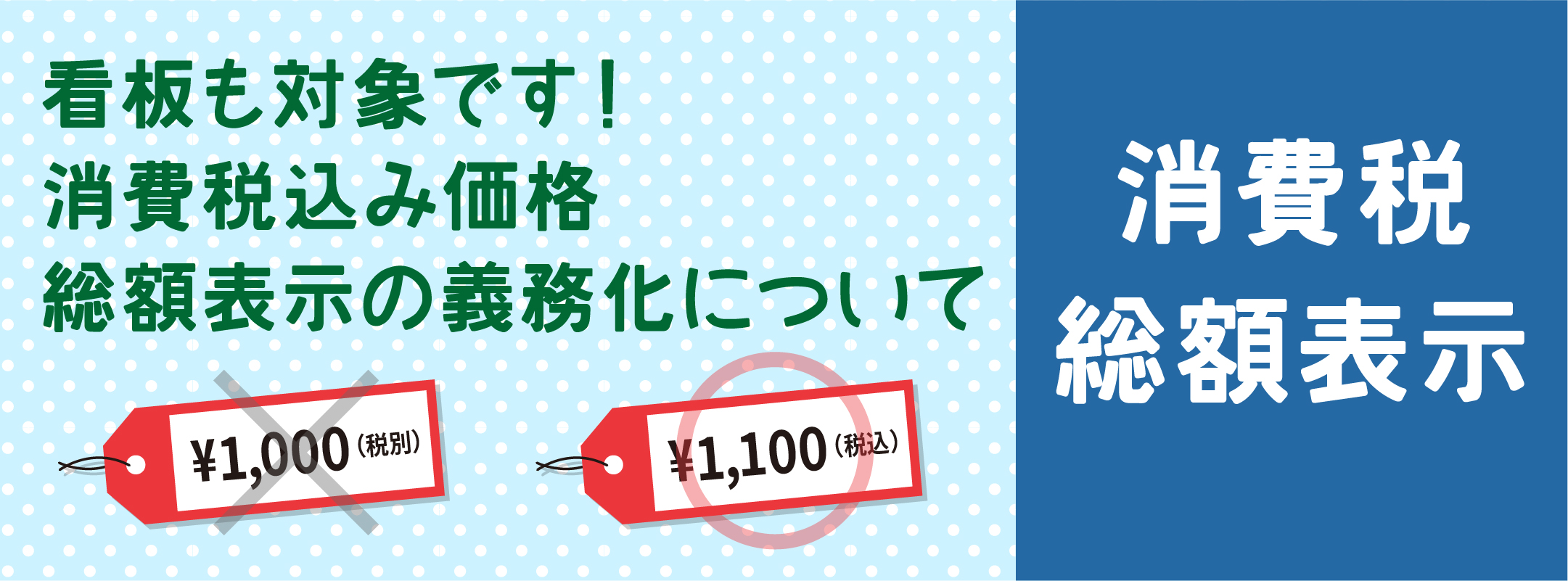

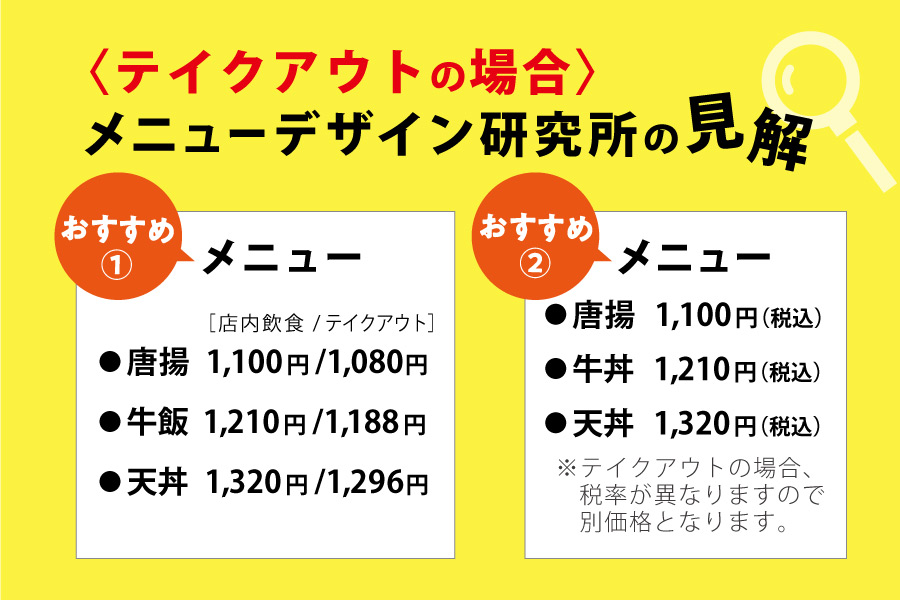

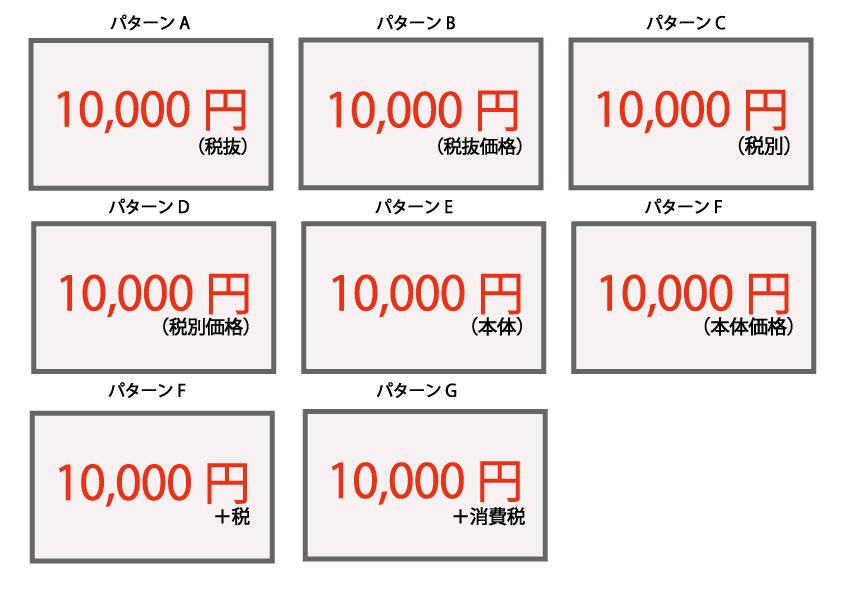

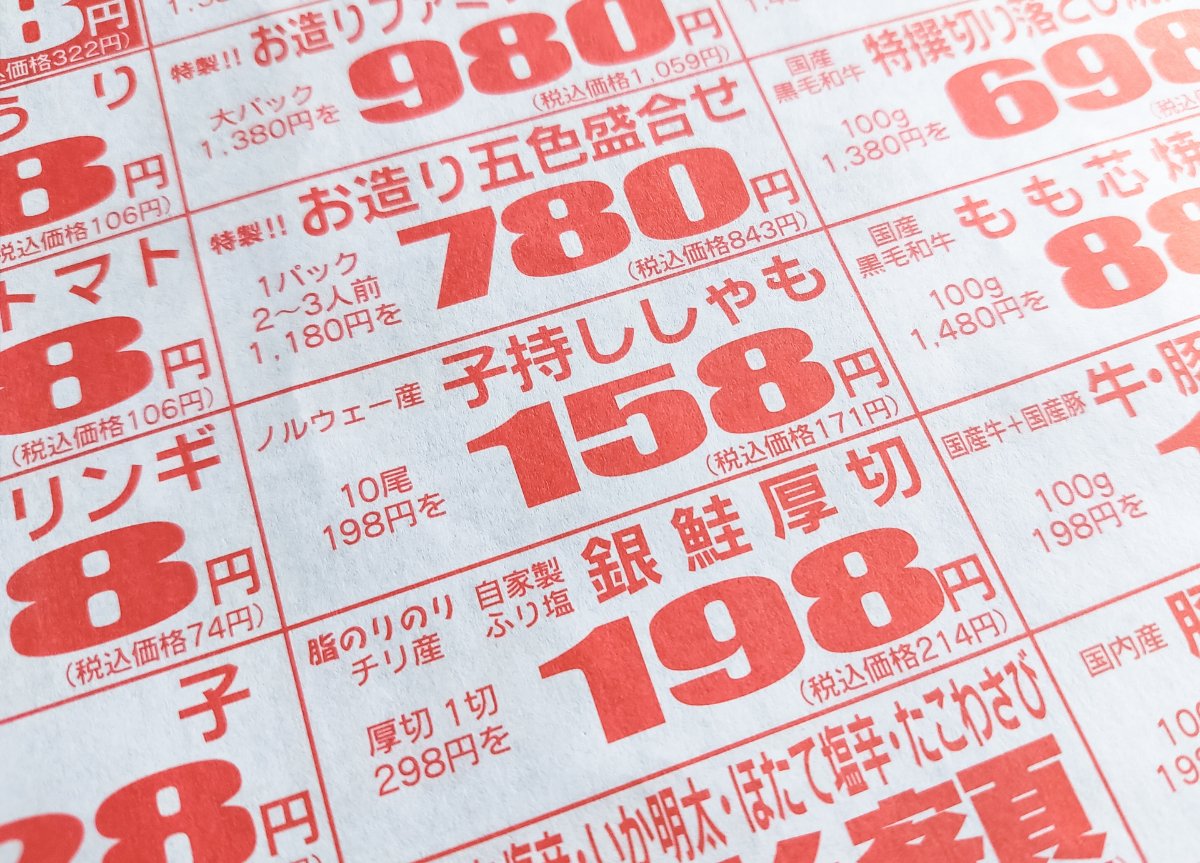

飲食店が抑えるべきルールとポイントを確認 2021年4月から、消費税の「総額表示」が完全に義務化された。 以前は特例措置で税抜き価格のみを表示することが認められていたが、現在は飲食店においても、メニューや看板などで税抜き価格を表示する場合には、総額表示のルールに従った表記を行う必要がある。2021年4月1日以降、消費税を含んだ総額表示をしなかった場合の罰則は? 「総額表示義務」を違反した際の罰則は、定められていません。 そのため、価格を総額表示しなくても、消費税法違反で処罰はされません。 しかし、価格の総額表示は、消費税課税事業者に対して国が定めた義務です。「5,800円(税抜)」「12,800円+税」といった表記を使って、値頃感を出している事業者は少なくないはず。 しかし実は、2021年4月1日からこうした税抜表示は、消費税法違反とみなされることになります。

現状、特に罰則はありませんが、総額表示に対応しないことにより消費者が税抜価格と税込価格を誤認するような場合は、景品表示法における有利誤認とみなされ、行政指導が行われる可能性があります。

税抜き表示はなんのために義務化されているのですか?

税抜き本体価格をわかりやすく表示する理由として、税込み価格は商品を複数購入した場合、1円未満の端数処理により、変動する可能性があるためとのこと。 ちなみに、国税庁のホームページには「1円未満の端数が生じるときには、その端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理しても差し支えありません」と記されている。

税抜きは外税ですか?

外税は「税抜」「税別」といった言い方をされる場合もありますが、すべて同じ意味の言葉と捉えてOKです。 たとえば本体価格が10,000円、外税表示で表記する場合は「10,000円(税抜)」「10,000円+税」といった表現をします。2021年4月から始まった税込表示の義務化は、正確には「総額表示の義務付け」と呼びます。 義務化の対象は、消費者に向けて事業者が表示する価格で、「口頭で伝える以外」のものです。 よって価格が表示されていないときは、義務付けの対象になりません。

請求書の消費税の表示は内税・外税どちらでも問題ありませんが、最終的な請求金額は税込で表示する必要があります。 また請求金額のほか、取引年月日や取引内容など、消費税法上必要とされる項目がありますので、運用されている請求書等保存方式にあわせた請求書を作成するようにしましょう。

なぜ税抜き表示が義務化されているのですか?

当時から小売業界では税抜きで価格を表示することが一般化していましたが、消費者が支払う価格を一目でわかるようにするため、義務化されました。税抜経理方式のメリット・デメリット

メリットとしては、取引の都度発生する消費税を仮払消費税、仮受消費税として仕入れ額・売上額とは別に計上するため、期中でも損益が正確に把握できます。 また、当期純利益と売上高を割って算出される売上高利益率は、税込経理方式よりも高くなります。総額表示の義務付けは、事業者が消費者に対してあらかじめ表示する価格が対象となります。 したがって、価格を表示していない場合にまで、税込価格の表示を義務付けるものではありません。 また、口頭で伝えるような価格は、総額表示義務の対象とはなりません。

最終的な請求額である税込対価の額さえ記載があれば、税込対価を構成する個別の取引品目は、税抜価格を各品目の価格として表示する外税表記と税込価格を各品目の価格として表示する内税表記のどちらを用いても問題ありません。

特別償却、特別控除の判定上では、税抜処理よりも税込処理が有利となります。

税抜き本体価格をわかりやすく表示する理由として、税込み価格は商品を複数購入した場合、1円未満の端数処理により、変動する可能性があるためとのこと。 ちなみに、国税庁のホームページには「1円未満の端数が生じるときには、その端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理しても差し支えありません」と記されている。

インボイスに消費税込を表示してもいいですか?

請求書の消費税の表示は内税・外税どちらでも問題ありませんが、最終的な請求金額は税込で表示する必要があります。 また請求金額のほか、取引年月日や取引内容など、消費税法上必要とされる項目がありますので、運用されている請求書等保存方式にあわせた請求書を作成するようにしましょう。

簡易インボイスは、領収書等の受領者の氏名や名称の記載を省略することができます。 また、適用税率を記載すれば税額については省略することが可能です。 反対に税抜き額と税額を記載すれば、適用税率を省略することができます。2021年4月から始まった税込表示の義務化は、正確には「総額表示の義務付け」と呼びます。 義務化の対象は、消費者に向けて事業者が表示する価格で、「口頭で伝える以外」のものです。 よって価格が表示されていないときは、義務付けの対象になりません。