生存率 何時間?。 ここで視聴してください – 人の生存率は72時間でどのくらいですか?

大震災発生から、24時間以内に救出 された被災者の生存率約90%、48時 間以内だと約50%、72時間以内だと 20~30%だそうである。72時間の壁とは、人命救助におけるタイムリミットの目安を指します。 地震や台風、大雨などの災害があった際、被災してから72時間を経過すると生存率が大幅に低下する傾向があることから、人命救助では72時間以内に負傷者を助けなければならないとされています。――一般に「72時間の壁」とも言われますが、なぜ72時間を過ぎると生存率が下がるのでしょうか。 理由は主に三つあります。 一つめは、閉じ込められた被災者は水分を摂取するのが難しく、脱水状態になってしまうこと。 二つめは、体温を奪われ、低体温になること。

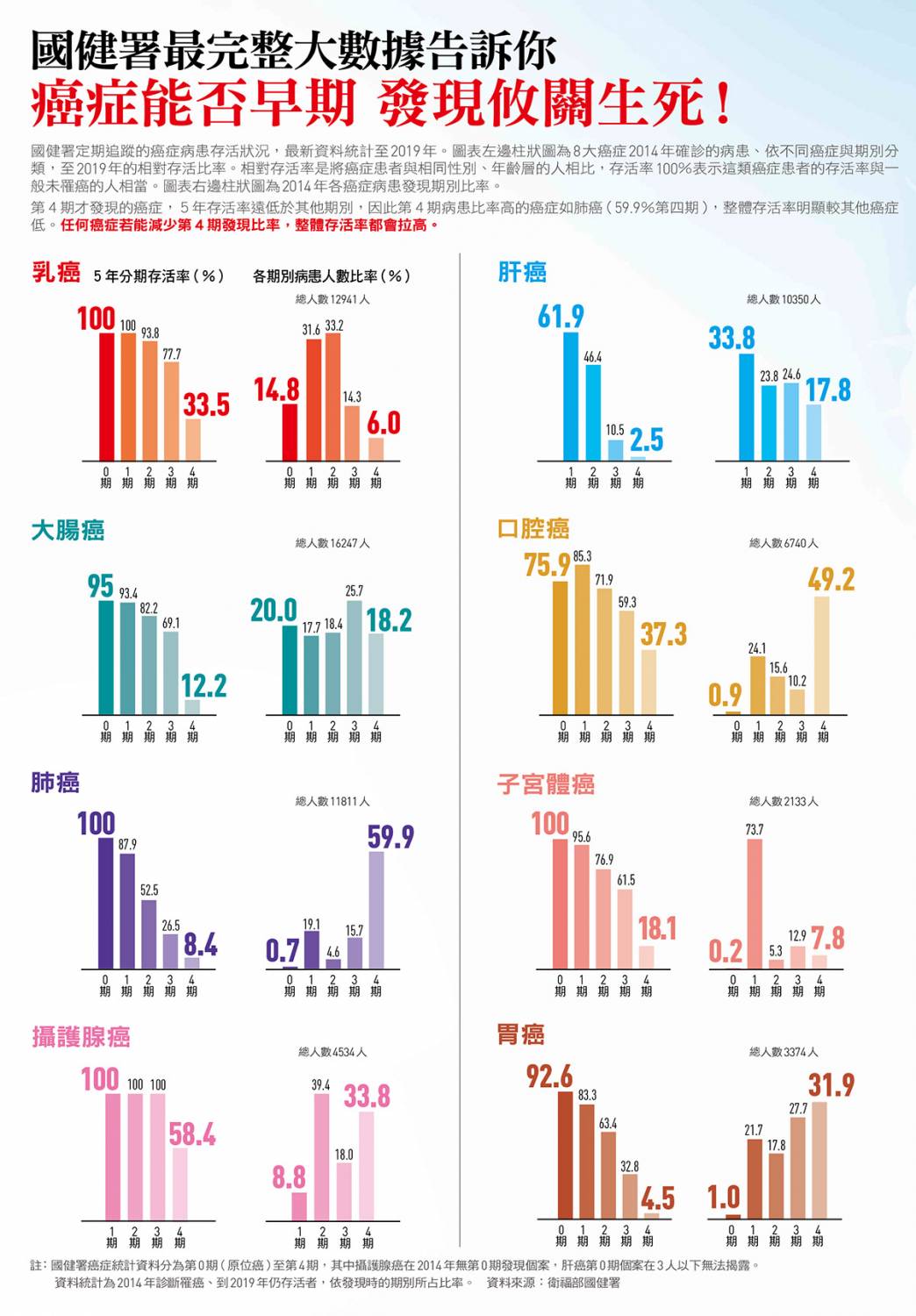

図−1の示すように災害発生から、 24時間では被災者の生存率は約90%、 48時間では約 50%、 72時間では20∼30%となる。 しかし、 それを過ぎると重傷を負った被災者の99%が 助からないとも言われており、 生存率は急激に低下するのである。

40歳まで生き残れる確率は?

| 年齢 | 40 | 41 |

|---|---|---|

| その年齢になるまで生きる確率(%) | 98.9 | 98.7 |

がんで死亡する人は何人ですか?

厚生労働省「人口動態統計(確定数)」(2022年)によると、死亡の原因で最も多いのは「がん」(24.6%)でおよそ4人に1人が「がん」で亡くなっています。「72時間の壁」という用語は2004年(平成16年)に神戸新聞が使用している例が見られ、その後の災害救助の記事でも使用例が見られる。 一般に、人間が飲まず食わずで生き延びられる限界が72時間である。

災害時の人命救助は、時間の経過とともに困難になります。 災害発生から72 時間が経過すると、生存率は急激に下がり、そのうち生存率の高い時間帯(ゴールデンタイム)は24 時間といわれています。

水は72時間必要ですか?

一般的に、人間が水を飲まずに生存できる時間は72時間とされています。 例外はありますが、国土交通省近畿地方整備局がまとめた阪神・淡路大震災のデータでは、72時間という時間が人命救助におけるターニングポイントとして示されています。 これらの経験やデータから、災害時における「72時間の壁」という概念が誕生しました。災害時の「72時間の壁」とは

72時間の壁(黄金の72時間)を簡単に説明すると人命救助のタイムリミットのことで、一般的に被災後の3日を過ぎると生存率が著しく低下すると言われています。 72時間の壁の根拠になっているのは、阪神・淡路大震災の生存率のデータと人間が水を飲まずに過ごせる限界の日数の2点です。72時間の壁(黄金の72時間)を簡単に説明すると人命救助のタイムリミットのことで、一般的に被災後の3日を過ぎると生存率が著しく低下すると言われています。 72時間の壁の根拠になっているのは、阪神・淡路大震災の生存率のデータと人間が水を飲まずに過ごせる限界の日数の2点です。

いまだ多数の人が生き埋めになっているとみられ、午後4時すぎには“72時間の壁”が迫る。 災害発生から72時間を超えると、救命の可能性が下がるというもの。

70歳だと男性48人に1人、 女性12人に1人が100歳を迎える。

厚生労働省「令和4年簡易生命表の概況」によると、2022年に死亡した人の中でもっとも多い年齢は、男性が88歳、女性が93歳となっています。 65歳から老後生活を開始する場合、男性は約24年間、女性は約29年間も老後期間がある計算です。 長い老後に向けて、しっかりとお金の準備をしなくてはいけないことがわかります。

人が死にやすい月はいつですか?

日本に限らずアメリカでも、日本より20年ほど先取りして逆転現象が生じていたという報告もあります。 これ以降50年以上にわたって日本では「冬>夏」で、12月と1月に亡くなる人が最も多い傾向が続いています。

全国で、28秒(27秒)に1人が生まれ、31秒(32秒)に1人が死亡している計算になる。 人)、3位脳血管疾患13万5000人(13万257人)と推計される。なぜ 72時間が生存率の限界時間と考えられているのかというと、人間は全く飲まず食わず動かずとも 1日 1.5 ~ 2.0リットルの水分を消費します。 これが 3日( 72時間)も続くと脱水症状になり、同時に血液中のナトリウム(Na)やカリウム(K)の濃度が高くなってしまい、心臓の運動機能が低下してしまいます。