海の近くに住む魚は?。 ここで視聴してください – 海底近くに住む魚は?

demersal fish. 海洋の下層または海底をおもな生活の場とする魚類の総称。 表層魚または浮き魚に対して用いられる語で、底生魚ともいう。 ホシザメ、アブラツノザメ、ある種のアナゴ類、エソ類、タイ類、アマダイ類、タチウオ、ニベ・グチ類、タラ類、ホウボウ類、ヒラメ・カレイ類、アンコウ類などが代表的な種類である。専門用語で「両側回遊」という、川と海、つまり淡水と海水、そして淡水と海水が混じりあう「汽水域」を行き来するものは、メジャーどころだと、アユ、サケ、サクラマスやサツキマス、ハゼ、ボラ、スズキ、ウナギなど。 ほかにもマルタウグイ、クロダイ、キチヌ、ヒラメ、イシガレイなど、海と川を往来する魚は枚挙にいとまがない。fish:魚類(ぎょるい)

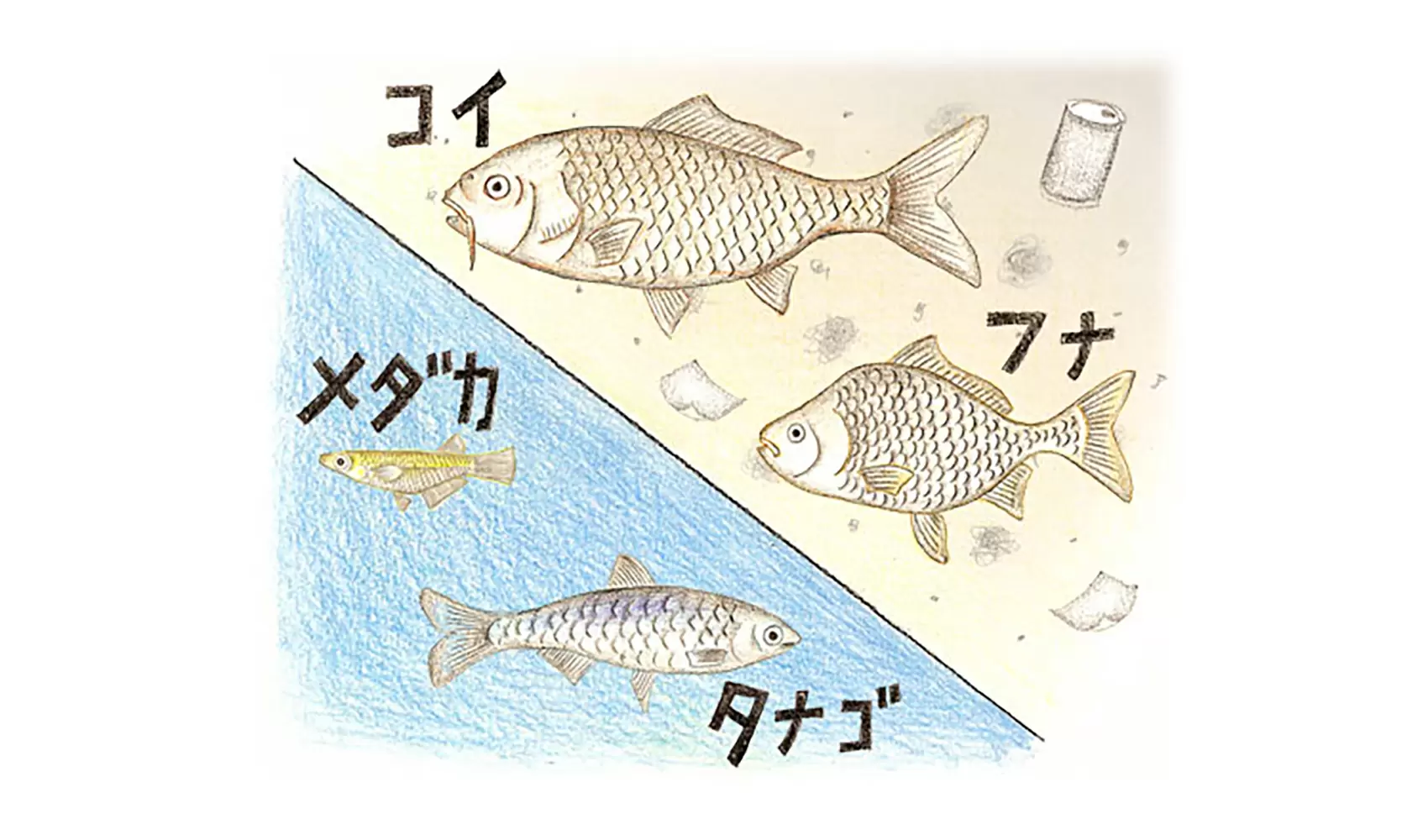

魚類には「淡水魚」と「海水魚」がいます。 サケのように川で生まれて海に行き戻ってくる魚もいますが、生まれた場所が川であれば「淡水魚」、海であれば「海水魚」と分けられています。

川は、陸に 降 ふ った雨水を集めて流れ下り、海に 流れ込 なが こ みます。 この海との 接点 せってん を「 河口 かこう 」といい、ここは、川を流れてきた真水(「 淡水 たんすい 」)と海の 塩水 しおみず の両方が 存在 そんざい する 水域 すいいき となっています。

海の底を歩く魚は?

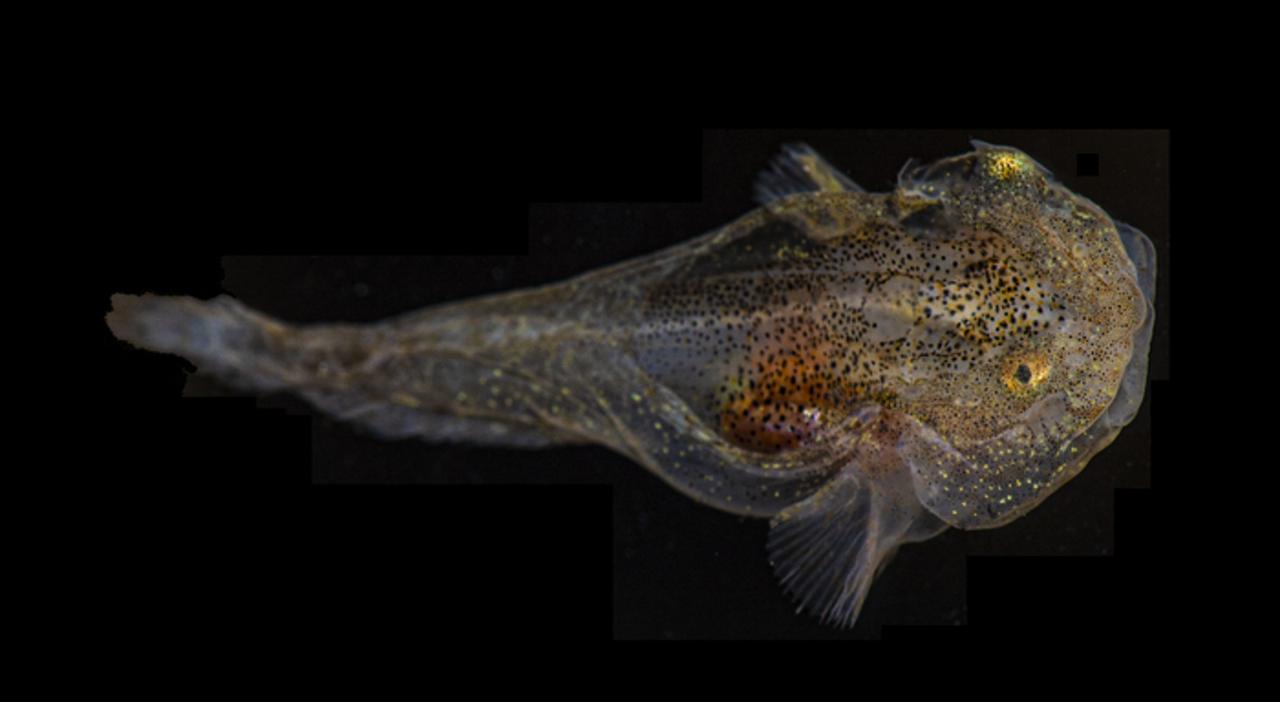

そのひとつが「キホウボウ」。 とても変わったかたちをしていて、長く伸びた2本の口先をもち、その根元には口ひげのようなものが生えています。 さらに、胸びれのそばにある足のようなひれすじを使って動いているようすは、まるで「歩いて」いるかのようです。 このひれすじは、じつは胸びれの一部なんです。

海底で一番深い生物は何ですか?

世界最深部の魚マリアナスネイルフィッシュウナギは海で生まれますが、冬になると川を上り始め、上流で成長します。

分類ではサケは淡水魚にあたります。 生まれた場所が淡水であれば淡水魚、海水であれば海水魚と分類されます。

海に住む生物は何種類いますか?

既知の海洋生物総種数は約23万種6であるが、海洋の生物種に関しては陸域に比べてわかっていないことが多く、浅海でもいまだに多くの新種が見つかっているように、未知の種が多く存在すると考えられている。海には魚のほかに、クラゲやイソギンチャクなどの刺胞動物、エビやカニなどの節足動物、タコやイカなどの軟体動物、クジラやアザラシなどの哺乳類といった生物が住んでいます。 海岸から深さ200mぐらいまでの海を「大陸棚(たいりくだな)」といい、生物がたくさんいることで知られています。海水の中にすむ生き物は海に、淡水の生き物は淡水でしか生きられないと一般には思われています。 ところが、魚たちのなかには、海でも川でも生きられるものがいます。 実際、サケやアユ、ウナギなどは海と川を行き来しています。 海と川を行き来すれば、その途中で必ず汽水域を通過します。

そのような魚のうち,主として海洋で成育し,産卵を淡水中で行うものを遡河魚または昇河魚という。 カワヤツメ,チョウザメ,サケ,イトヨなどがその例。

底魚(そこうお)

- ■マダイ(方言:ホンダイ)

- ■チダイ(方言:チコ)

- ■クロダイ(方言:チヌ 幼魚 メイタ)

- ■スズキ(方言:スズキ 幼魚 セイゴ)

- ■イサキ(方言:イッサキ)

- ■キス(方言:キスゴ)

- ■アカカマス(方言:カマス)

- ■マアナゴ(方言:アナゴ)

1番大きい魚は、ジンベエザメです。 全長は18m、体重は数十トンに達するジンベエザメもいます。 大きな体をしていますが、おとなしい性質のサメです。 大きい口を開いて100リットルくらいの海水と一緒にプランクトンや小魚などを吸い込みます。

最も深い海に住む魚は?

日本やオーストラリアなどの科学者が参加する国際研究チームがこのほど、これまでに最も深い海中で魚が泳いでいるのを確認した。 「スネイルフィッシュ」として知られるクサウオの一種で、伊豆・小笠原海溝の水深8336メートルで撮影された。 研究チームの科学者は、これはスネイルフィッシュが生存できるぎりぎりの深さだと指摘している。

13 いいね! 伊豆半島最南端の石廊崎と御前崎を結ぶ線を湾口とした海域が駿河湾で、湾口部の水深は2,500メートルを超え、日本一の深海湾です。 その水深の特徴は、フィリピン海プレートとユーラシアプレートの境に位置し、1,000メートルより深くに海底峡谷が湾口から湾奥部まで南北に連なっています。アユは清流の魚であるが、河口で生まれて海で育ち、清流で「成鮎」となり秋には「落ち鮎」となって川を下り、産卵をして短い一生を終える年魚。