時化 なぜこの漢字?。 ここで視聴してください – 「時化」の漢字はなぜ当て字なのですか?

「時化」は動詞である「時化る(しける)」の連用形が由来で、漢字は当て字だといわれています。 なぜこの漢字があてられたのかは、わかっていません。 もともとは「湿気る(しける)」と同語源で、空が曇るという意味で使われていました。時化(しけ)とは強風などの悪天候のために海上が荒れること。 対義語は凪。 動詞化して時化るともいう。 気象学の波浪表によると、波高が4mを超えた場合を「しける」と言い、6mを超え9mまでを「大しけ」、9mを超えると「猛烈にしける」という。暴風、高波などで海が荒れること。 釣りには不向きな天候なので、不漁の場合にも使われます。

予測に反すること。 又は都合の悪いこと。

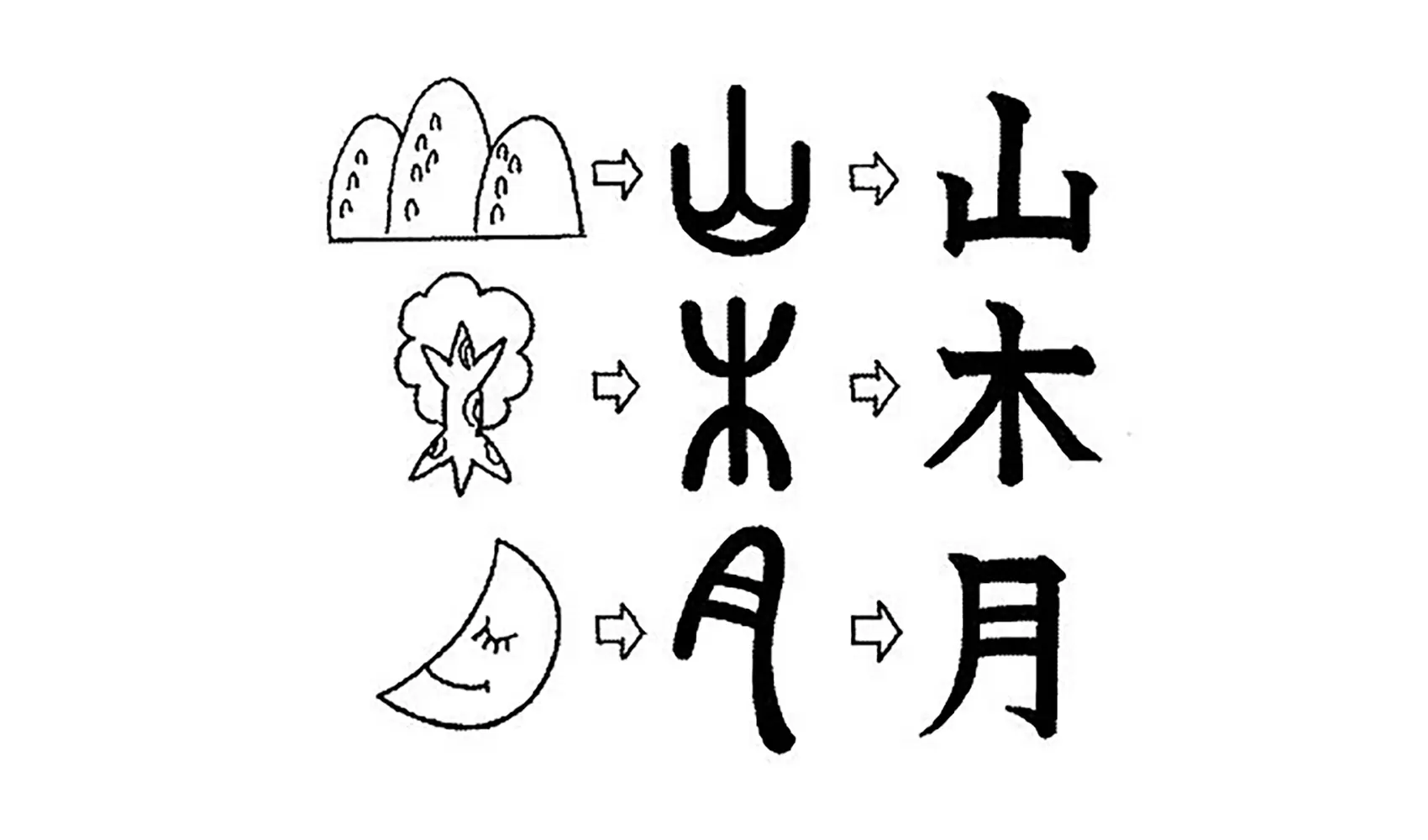

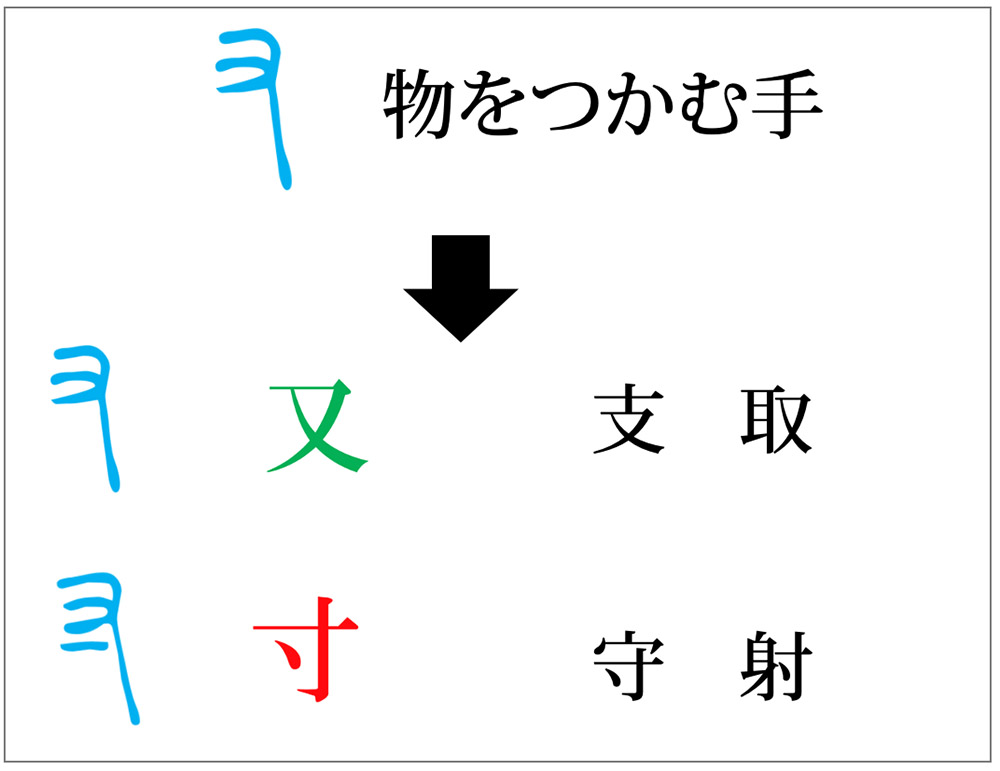

ひらがなはもともと漢字だったのですか?

ひらがなは、中国から伝来した漢字から日本で派生したものです。 西暦900年頃の平安時代に、そのまえの奈良時代を中心に使われていた万葉仮名(まんようがな)に代わるものとして、ひらがなが広がったと言われています。 古来、漢字で表されていた文章は画数が多く面倒だったため、日本人は省略して書くようになります。

「時化」の漢字は当て字ですか?

「時化」の漢字は当て字である。 「時化る」は湿気を帯びるという意味をもつ「湿気る」と同語源である。 湿気を帯びた状態が悪天候に結びついて生まれた言葉であると考えられる。 「日葡辞書」によると、「時化る」は天気が曇ることであると書かれている。時化/荒れ/大荒れ の類語 – 日本語ワードネット

- 荒

- 粗略さ

- 草昧

- 荒荒しさ

- 荒っぽさ

- 粗

- 荒々しさ

- 荒くれ

「しけ」です。 『小学館デジタル大辞泉』では、「雨風のために海が荒れること、海が荒れて不漁であること」と説明されています。 また、その意味が転じて、「商店などへの客入りが悪い、不景気」というときにも「時化」が使われます。 例文は「時化で海に出られない」や「商店街は時化ていた」などです。

「シケ」とはどういう意味ですか?

1 風雨のために海が荒れること。 「—で出港できない」⇔凪(なぎ)。 3 興行などで客の入りが悪いこと。 また、商売が思わしくないこと。そのため海から陸に向かって海風(うみかぜ)が吹きます。 反対に夜は陸地が冷えるために陸から海に向かって陸風(りくかぜ)が吹きます。 この海風と陸風が交代(こうたい)する頃に風が弱くなります。 これを凪(なぎ)と言い、朝夕の時間帯に起こることから、朝凪(あさなぎ)・夕凪(ゆうなぎ)などとも言います。女のいるような気配。 また、女がいることで生じる雰囲気。 おんなけ。 「—のない家」⇔男っ気 (け) 。

「なんもなんも」は「どういたしまして」という意味の北海道弁だべや! 「なんもだよ」とか「なんもいいよ」みたいに「何も気にしないで大丈夫だよ」みたいな使い方もします。

かな文字は誰の発明か

では、誰がかな文字を最初に作ったのでしょうか。 それは一個人ではなく、9世紀中頃の都にいた貴族の男性達で、かつ漢文を使いこなせた人々だと考えられています。 実は、現在まで残る文書を紐解くと、平安時代に誕生したての頃のひらがなの使われ方には、ひとつの大きな特徴があります。

西暦900年頃の平安時代に、そのまえの奈良時代を中心に使われていた万葉仮名(まんようがな)に代わるものとして、ひらがなが広がったと言われています。 古来、漢字で表されていた文章は画数が多く面倒だったため、日本人は省略して書くようになります。 それを行書と呼びます。

「極」という漢字はなぜ読み方が変わってしまったのですか?

「極」という字は、江戸時代から戦前にかけては「約束する」という意味で、「きまる」「きめる」と読んでいました。 しかし、戦後に制定された漢字のルールに基づき、読み方が変わってしまったのです。 その際、「極」の「きまる」「きめる」という読み方は廃止されてしまいました。

トキの名前 トキは漢字で「朱鷺」と書きます。 朱(赤色)の鷺(サギ)という意味ですが、サギとは別の種類の鳥です。 学名は、ニッポニアニッポン(Nipponia nippon)と付けられました。デジタル大辞泉 「時化」の意味・読み・例文・類語

- 風雨のために海が荒れること。 「 時化 で出港できない」⇔ 凪 なぎ 。

- 海が荒れて不漁であること。「 時化 のため入荷が少ない」

- 興行などで客の入りが悪いこと。 また、商売が思わしくないこと。 不景気。