新盆は何日に行く?。 ここで視聴してください – 新盆見舞いは何日に行きますか?

新盆見舞いに伺う時期とは

新盆は最初のお盆であるため毎年8月15日前後とするのが一般的ですが、地域によっては7月15日など、別の時期をお盆としている場合があります。 なお、新盆は四十九日に行う忌明法要の後のお盆を指すため、四十九日より前にお盆を迎えた場合は、翌年のお盆が新盆となります。初盆(新盆)の入り前にやること

8月1日~12日頃を目安にお墓参りをして、故人の魂をお迎えに行く地域もあります。 目印として提灯を持ってお墓参りをし、家までご案内する地域も多いです。 夕方以降は「精霊様」が付くとされ、まだ日の明るい午前中にお墓参りを済ませる家が多いでしょう。新盆は、ご親族や友人知人をお招きして盛大に法要を行なうのが一般的ではありますが、絶対に家族以外を招かなければならないという決まりはありませんので、ご家族のみでのお過ごしいただいても問題はございません。

新盆(初盆)の法要 現在は僧侶を呼ばずに済ませてしまう家庭もありますが、本来は僧侶を自宅に招いて法要を行います。 法要は、14日か15日に行われることが一般的で、地域や寺院の都合などにより前後することもあります。 ご先祖様が自宅に帰ってくるのがお盆です。

身内だけの新盆の服装は?

喪が明けていない初盆法要は、喪服が安心です

一般的に喪が明けていない初盆法要であれば、喪服で参列すると良いでしょう。 不安があれば、高齢の親族などに相談すると良いかもしれません。 家族のみの小さな初盆法要や、お墓参りに行く時には平服が一般的です。

初盆のお返しでタブーとされるものは?

初盆のお返しに贈ってはいけないタブーとされる品物の基準は、香典返しと同じです。 つまり、香典返しでタブーとされているものは、初盆のお返しでも贈ってはいけません。 香典返しでNGの四つ足生臭もの、おめでたいときの贈りものに使われる昆布・かつおぶし、後に残る置物は、初盆のお返しでもタブーです。また、もし法要を行わない・親族を呼ばない場合には、平服でお過ごしいただき問題ありませんが、新盆飾りやお供えなど、できる限り丁寧にご供養していただくことが大切です。

新盆は家族だけで行っても構わない

家族だけで行うのであれば、経済的・時間的負担を軽減できます。 ただし、親族や故人と親しかった人には、家族だけで行うことをあらかじめ伝えておいたほうがよいでしょう。

初盆は喪服ですか?

喪が明けていない初盆法要は、喪服が安心です

一般的に喪が明けていない初盆法要であれば、喪服で参列すると良いでしょう。 不安があれば、高齢の親族などに相談すると良いかもしれません。 家族のみの小さな初盆法要や、お墓参りに行く時には平服が一般的です。初盆では、香典以外にお供え物をいただく場合もありますが、その場合にお返しは必要なのでしょうか。 回答としては、全てのケースでお返しが必要とは限りません。 基本的に初盆のお返しは不要であるケースが多いですが、必要な場合もあるので確認しておきましょう。初盆法要(初盆見舞い)に出席していただいた方には、お返しの品物を用意するのが一般的です。 洗剤・タオルなどの日用品や、お菓子・調味料・お茶などの食品・消耗品が適しています。

家族・身内だけで初盆を迎える場合でも、平服(略喪服)を着用するのが正式なマナーです。 カジュアルな服装は避け、黒や紺、グレーなど落ち着いた色の洋服を選ぶのがベター。 男性は白シャツにスラックス、女性はワンピースなどを着用すればよいでしょう。

家族だけで新盆を行う際の服装

新盆は喪服または礼服が基本とされており、それらを着れば間違いはないでしょう。 ただし、最近では新盆の案内状に「平服でお越しください」と書かれている場合が多く、平服で行う地域も増えてきています。

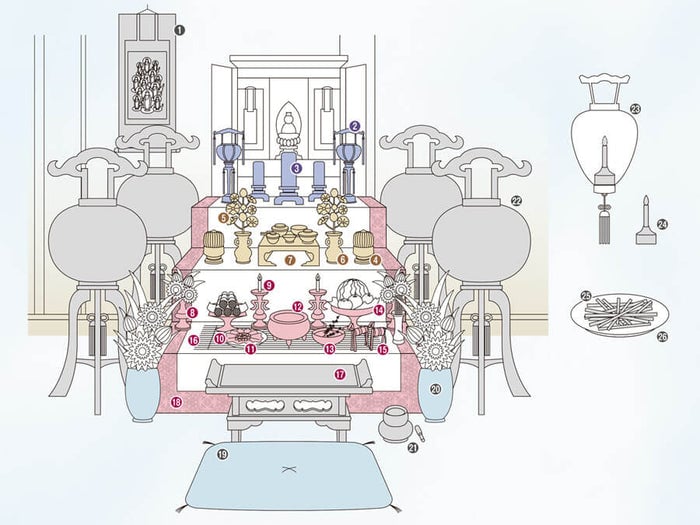

香、花、ろうそくは、食べ物ではないため毎日変える必要はありません。 飲食(炊きたてのご飯)と浄水(水もしくはお茶)は、朝供えたら夕方には下げるのが良いでしょう。 飲食は、ご先祖様に感謝の気持ちを持って下げた後ありがたく頂きましょう。 同じ食べ物を頂くことで、ご本尊やご先祖様と繋がることができるでしょう。

初盆のお返しは何て言うの?

お金の場合は「御仏前」「御供物料」という呼び方をされます。 また、初盆の場合のお供えは特に「初盆御見舞」や「御提灯代」として持参されることもあります。 これに対するお返しは「初盆のお返し」「初盆志」「新盆志」、西日本では「初盆志」と呼ばれることが多いです。

実は仏壇の扉の開け閉めについて、明確な決まりごとはありません。 朝に仏壇の扉を開けて一日のはじまりをお祈りし、夜は無事を感謝して扉を閉めるのが一般的ですが、人によって起きる時間が異なるように、時間やタイミングは自由です。 大切なのは手を合わせる気持ちなので、我が家ルールを話し合ってはいかがでしょうか。仏壇が自宅にない場合など、位牌がないときは、簡単な精霊棚を作りましょう。 小さなテーブルの上に和紙を敷き、お花やお水、精霊馬などを並べ、季節の果物などをお供えしてもいいでしょう。 線香のかわりにお香でもよいでしょう。