地震の生存率は?。 ここで視聴してください – 72時間後の生存確率は?

図−1の示すように災害発生から、 24時間では被災者の生存率は約90%、 48時間では約 50%、 72時間では20∼30%となる。 しかし、 それを過ぎると重傷を負った被災者の99%が 助からないとも言われており、 生存率は急激に低下するのである。大震災発生から、24時間以内に救出 された被災者の生存率約90%、48時 間以内だと約50%、72時間以内だと 20~30%だそうである。 しかし、それを過ぎると大怪我をした 被災者の99%が助からないとも言われ ており、生存率が急激に低下する。死因で最も多かったのは、倒壊した建物の下敷きになったことなどによる「圧死」で、全体の41%にあたる92人、次いで、「窒息」や「呼吸不全」が49人(22%)でした。

災害時の「72時間の壁」とは

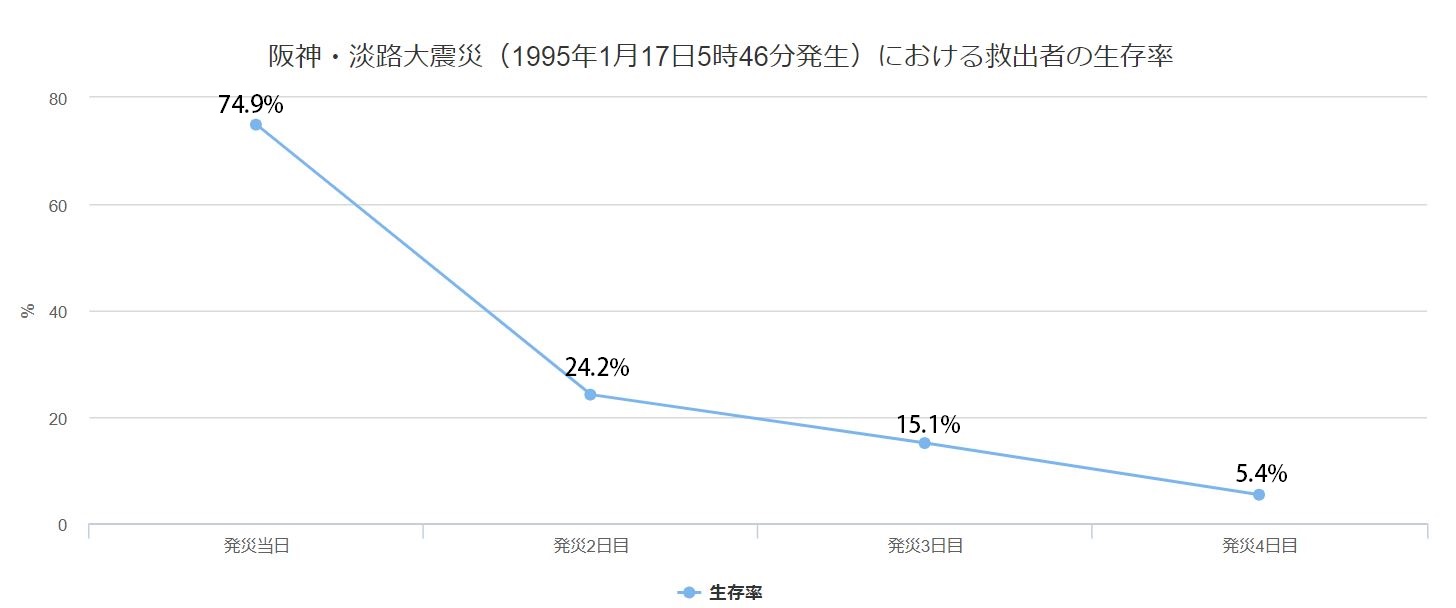

国土交通省近畿地方整備局の阪神・淡路大震災の死因や生存率をまとめた「死者を減らすために」のデータによると、震災当日の1月17日の救出率は75%でしたが、翌日は24%、3日目が15%、4日目では5%と救出率は大きく低下しています。

日本人が80歳まで生きる確率は?

同様に、80歳までは男で52.2%、女で74.4%が生存する。

90歳まで生きる確率は?

また、90歳まで生きる確率は男性で4人に1人、女性では2人に1人以上となっていますので、最低でも30年分の老後資金は備えておいたほうがよさそうです。南海トラフ地震においては、被災する地域が 広範に及ぶことが想定されている。 内閣府のモデル検討会の想定によると、震度 6弱以上の地域は、九州から関東にかけての広 い範囲に及ぶ。 震度面積は、東日本大震災と比較すると、震 度7で約96倍、6強で約11倍、6弱で約4倍となっ ている。

阪神・淡路大震災では,死因の70%以上が建物の倒壊等に伴う窒息・圧死によるものであったが,東日本大震災では,死因の90%以上が津波に巻き込まれたことによる溺死となっている。

地震で一番多い死因は何ですか?

死因では各年齢階級とも窒息・圧死が4,224人(77.0%)と圧倒的に多かった(図2)。 死亡の日時では,地震当日である1月17日の午前に4,461人(81.3%),午後も合わせると5,175人(94.3%)と,ほとんどの犠牲者が地震当日に死亡していた(表1)。第一次世界大戦は近代史で最も破壊的な戦争の1つでした。 1,000万人近い兵士が戦死し、この数字はそれまでの100年間のすべての戦争における軍人の死者数を遥かに超えていました。 2,100万人が戦闘で負傷したと推定されています。マグニチュード9.0と発表された東北地方太平洋沖地震は、1994年の北海道東方沖地震の8.2、1995年の阪神淡路大震災の7.3を大きく上回る国内観測史上最大の地震となり、宮城県栗原市では震度7を記録しました。

01) 震災による死亡者の9割以上は死亡推定時刻が当日6時までとなっており、ほとんどが即死状態だったとされている。 02) 死因のほとんどは、家屋の倒壊や家具などの転倒による圧迫死だった。

70歳だと男性48人に1人、 女性12人に1人が100歳を迎える。

さらに100歳まで生きる確率は20%、実に5人に1人が100歳まで生きるとされています。

人間が120歳まで生きる確率は?

平均寿命は延びたが、人間が生きることのできる最高の年齢を意味する最長寿命は、記録が保存されるようになってからはほとんど変化していない。 最良の遺伝子構造をもち、最高の医療ケアを受けたとしても、人間は120歳以上生きられない。 現在のところ、ある人が120歳まで生きる確率は20億分の1である。

道路の両側及び川沿いに危険度の高い地域が集まっていることがわかります。 総合危険度で最も危険とされたのは荒川区の荒川6丁目でした。 墨田3丁目は6番目、押上3丁目は9番目です。 “建物倒壊危険度”のランキングでみると、1位が京島2丁目、2位が京島3丁目でした。南海トラフ危ない県ランキングTOP10【被害の大きい順に解説】

| 都道府県TOP10 | 死者数 |

|---|---|

| 1位:静岡県 | 10万9,000人 |

| 2位:和歌山県 | 8万人 |

| 3位:高知県 | 4万9,000人 |

| 4位:三重県 | 4万3,000人 |