入札の目的は何ですか?。 ここで視聴してください – 入札をする理由は何ですか?

入札を行う目的 入札の主な目的は、 公的機関と民間事業者の癒着を防ぎ、公平・公正に受注者を選ぶこと です。一般的に「入札」とは、国・地方公共団体などの官公庁が、物品を購入したり工事を行う際に、民間企業に協力を求めて事業を委託する仕組みで、「官公庁入札」と呼ばれています。 「入札」の競争方法には、いくつかの種類があり、広く公募して競争する事業者を集めたり、官公庁が競争する複数の事業者を指名したりします。金額などの諸条件で建設業者間が競り合いをすることで落札者(受注者)を決めることをいいます。 商品を購入(工事を受注に成功)するという方がイメージがわかりやすいかもしれません。

原則、一般競争入札の理由

公的機関にとっては、煩雑性や質の問題などデメリットはあるものの、その反面、出費を抑えられるということや国民に透明性を示せるというメリットがあります。 また、入札に参加する企業にとっては、公平性や機会均等というメリットがあります。

入札のメリットは?

入札のメリット 複数の見積もりを比較検討できる入札発注は、価格の正当性が分かりやすく最安値を選べる点が最大のメリットです。 競争環境なので各社のコストダウンに対する工夫が期待でき、納得いく金額で工事を発注できる可能性が高くなります。

入札談合はなぜ悪いのですか?

企業間の競争が正しく行われていれば、より安く発注できた可能性がありますので、「入札談合」は、不当な取引制限のひとつとして禁止されています。 本来、入札は厳正な競争を行うことを目的としているため、「入札談合」は税金の無駄づかいにもつながり、公共のメリットを損なう非常に悪質な行為です。入札不調とは、入札に参加する事業者がおらず、落札者が決まらないこと。 入札不落とは、発注機関の予定価格を超えているため、落札者が決まらないこと。 再度公告入札とは、入札手続きを公告からやりなおすこと。 一つの手続きのなかで繰り返し入札を行うことは「再度入札」と呼ばれる。

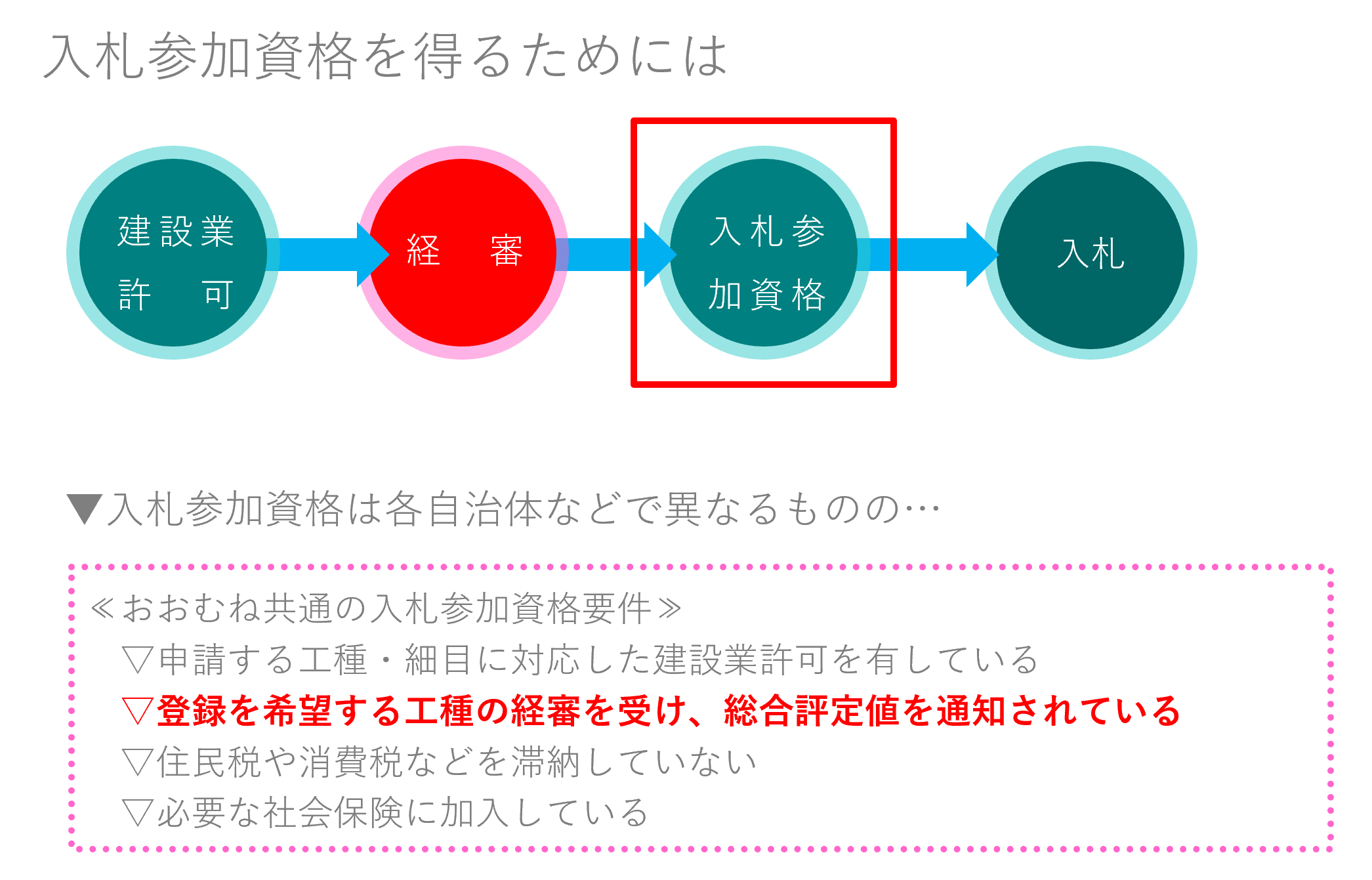

主な入札参加資格として挙げられるのは、官公庁が発注する物品や役務の入札に参加する「全省庁統一資格」や地方自治体ごとの参加資格、独立行政法人が設定している独自資格などです。 こうした資格は入札公告や仕様書などに記載されるほか、発注機関のWEBサイトなどにも掲載されています。

入札とは契約においてどういう意味ですか?

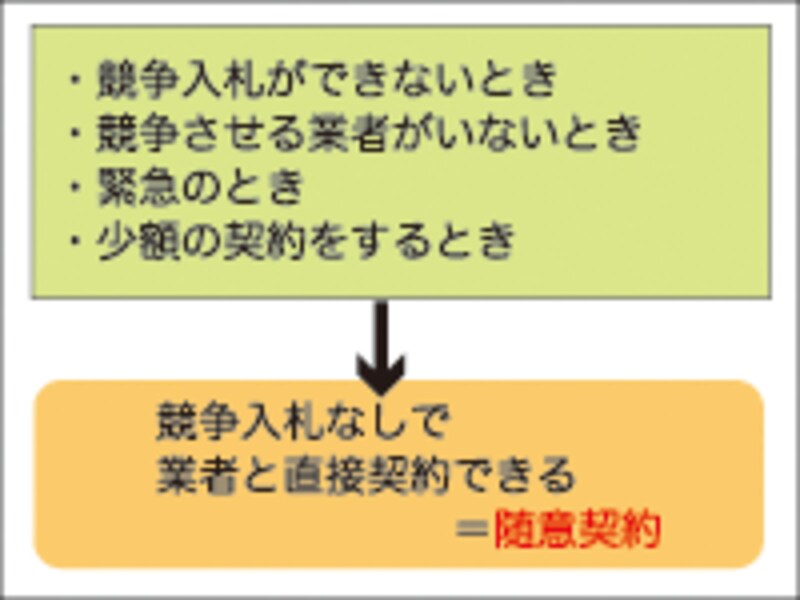

入札とは 入札とは、売買契約や請負契約案件についてその当事者と複数の契約希望者がいる場合に、金額等の契約条件を記した文書を提出させ、その上で発注者にとって最も評価できる条件を提出者を落札者として決定する仕組みや方法のことをいいます。契約の「性質又は目的が競争入札に適しないもの」とは、おおむね次の場合が該当する。 ア 契約の目的物が特定の者でなければ納入することができないものであるとき。 イ 特殊の性質を有するため若しくは特別の目的があるため物品の買入れ先が特定され ているとき又は特殊の技術を必要とするとき。一般競争入札は、手続きの客観性が高く、 発注者の裁量の余地が少 ない等のメリットを有している反面、不良・不適格業者の排除が困難 であり、審査事務量が膨大となる等のデメリットを併せ持っている。

制限や不公正が生じる活動や取引方法

- 取引・競争が行われる分野での実質的制限

- 事業者団体側から事業者数に制限を設ける行為

- 構成事業者の機能や活動を不当に制限する行為

- 事業者に不公正な取引を強要すること

- 事業者が不公正な取引を行うこと

談合は、入札における公正かつ自由な競争を阻害する行為であるため、刑法や独占禁止法などにより禁止されています。

「競争入札に付し入札者がないとき」とは、一般競争入札の公告をし、又 は指名競争入札に係る指名通知を行ったにもかかわらず、入札者がないとき である。 一般競争入札又は指名競争入札に付した場合において、落札者の決定後、 当該落札者が契約を締結しないときは、随意契約することができる。

入札が不調な場合はどうすればいいですか?

まずは、その場で「再入札」が行われます。 予定価格を見直してもう一度入札します。 この再入札で落札者が決定すれば、その事業者が落札者となります。 予算決算及び会計令第82条に書かれています。

指名停止措置とは? 指名停止措置とは、建設業の事業者などを一定期間入札に参加できなくすることです。 この措置は発注者(官公庁や自治体、独立行政法人など)ごとに行われ、指定された事業者は数週間から数ヶ月の間、その発注者の入札に参加できません。 一方、指名停止は事業者の「営業の自由」とは無関係です。企業間の競争が正しく行われていれば、より安く発注できた可能性がありますので、「入札談合」は、不当な取引制限のひとつとして禁止されています。 本来、入札は厳正な競争を行うことを目的としているため、「入札談合」は税金の無駄づかいにもつながり、公共のメリットを損なう非常に悪質な行為です。