入札と見積合わせの違いは何ですか?。 ここで視聴してください – 見積合わせと入札の違いは何ですか?

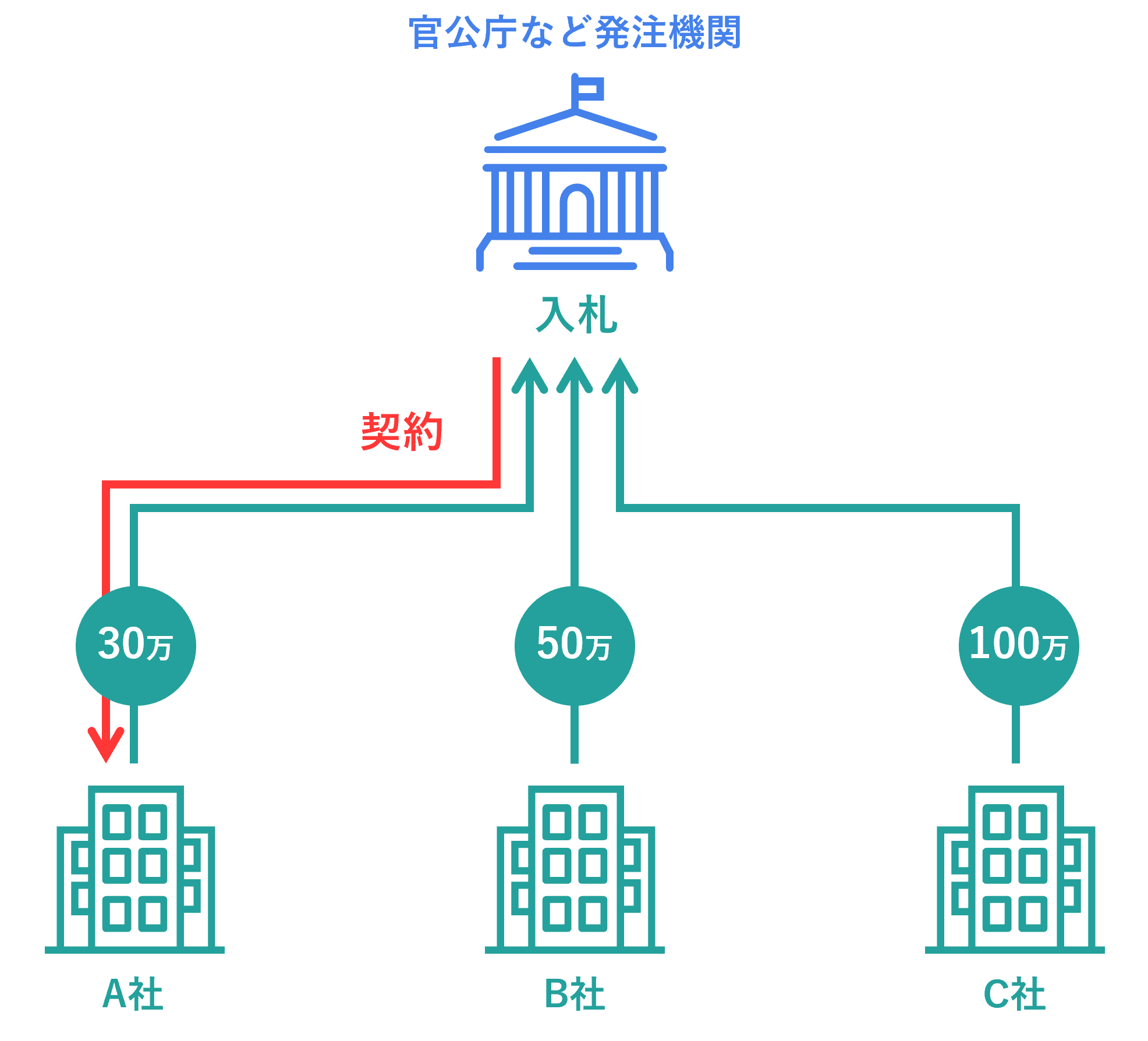

見積合わせでは2社以上が見積書を提出します(一般には3社程度)。 つまり競争相手は1社か2社ということです。 これに対し入札は不特定多数が応募できるため、競争相手は多数に上ります。 競争相手が少なければ、それだけ契約のチャンスが大きくなるといえるでしょう。見積合わせ(ミツモリアワセ)

見積りには、施工業者の利益も含まれてくるため、同じ図面、同じ工法を取ったとしても、見積りとしては変わってくる。 そこで、比較することによって、利益をどれぐらい乗せているのかということも判断することができ、実際の相場を知ることも可能に。見積もり・相見積もりを断る際のマナー

- 早めに連絡する

- 丁寧に感謝の言葉を伝える

- はっきり断る

- 断る理由をしっかり伝える

- クッション言葉で言い方を和らげる

- 相手を尊重しつつ、今後の可能性も残しておく

見積書には、入札書と同じように提供する品物やサービスの金額が記載されます。 しかし入札書と見積書は同じものではありません。 入札書が「入札に参加するための書類」であるのに対し、見積書には民間企業から発注機関に対する「契約の申込み」という意味合いがあります。

見積もり合わせのメリットは?

見積合わせのメリット

見積合わせを利用する少額随意契約には、手続きの迅速化や、特定の技術の利用、サービスの品質確保など、公的機関にとって多くのメリットがあります。 また民間事業者にとっても、技術や企画力が評価対象になる、価格競争になりにくいため利益を確保できるといった点がメリットです。

見積もり合わせを断るときのマナーは?

具体的には以下の5つのマナーを押さえておくとよいでしょう。

- 見積もりに対する感謝を伝える

- クッション言葉を使い、やわらかい言い方を心がける

- 期待を持たせるような「あいまい表現」は使わず、はっきり断る

- 断る理由を書く

- 相手を尊重しつつ「今後の愛顧」をお願いする一文を添える

4.相見積もりを取る際のマナー

基本、相見積もりはマナー違反になりません。

見積書の作成は義務ではないとしても、見積書として記録を残すことで口約束で起こりやすい受注側・発注側双方の認識のズレによるトラブルを未然に防げます。 見積書は取引の証拠(証憑書類)とされるので、決算期の単位で7年後の法人税申告申込期限日まで保管が義務付けられています。

相見積もりのタブーは?

「あいみつ」を取るときの注意

金額を値引きするための交渉のネタとして他社の存在をチラつかせるのも、基本的にタブーです。 また検討の結果、業者や商品が決定したならば、見積もりを出してもらった業者全てにきちんとお断りと結果報告をするのがマナーです。「競争入札に付し入札者がないとき」とは、一般競争入札の公告をし、又 は指名競争入札に係る指名通知を行ったにもかかわらず、入札者がないとき である。 一般競争入札又は指名競争入札に付した場合において、落札者の決定後、 当該落札者が契約を締結しないときは、随意契約することができる。見積合わせのメリット

見積合わせを利用する少額随意契約には、手続きの迅速化や、特定の技術の利用、サービスの品質確保など、公的機関にとって多くのメリットがあります。 また民間事業者にとっても、技術や企画力が評価対象になる、価格競争になりにくいため利益を確保できるといった点がメリットです。

見積もりを断るメールを送るときの5つのマナーは?

- 見積もりに対する感謝を伝える

- クッション言葉を使い、やわらかい言い方を心がける

- 期待を持たせるような「あいまい表現」は使わず、はっきり断る

- 断る理由を書く

- 相手を尊重しつつ「今後の愛顧」をお願いする一文を添える

相見積もりのお断りの連絡をする際には、理由を正直に伝えることもビジネスマナーでしょう。 ただし、お断りの理由は伝えても、どの業者に依頼することになったのかまでは伝える必要はありません。 また、他業者が提示してくれた価格を具体的に伝えることもやめましょう。

具体的には以下の5つのマナーを押さえておくとよいでしょう。

- 見積もりに対する感謝を伝える

- クッション言葉を使い、やわらかい言い方を心がける

- 期待を持たせるような「あいまい表現」は使わず、はっきり断る

- 断る理由を書く

- 相手を尊重しつつ「今後の愛顧」をお願いする一文を添える

なぜ見積書は無料なのか?

なのになぜ無料か? お客様に良さを理解してもらいその工事を買ってただくための必要経費だからです。 そもそも受注のための必要経費である見積であるなら、その物件を受注するためのコストだと割り切ってしっかり高所作業車を借りてしっかり現場調査を報告しその依頼したお客様に工事を買ってもらえばいいわけです。

見積書は取引の証拠(証憑書類)とされるので、決算期の単位で7年後の法人税申告申込期限日まで保管が義務付けられています。 つまり、作成は義務付けられてはいませんが、作成した場合は7年間の保管義務が発生するということです。3.相見積もりを取るのは失礼? 相見積もりはどの業界でも普通に行われており、失礼な行為でもマナー違反でもありません。 相見積もりは、悪徳業者を見極めて損害を被らないためにも必要なのです。