世界恐慌 日本 どうした?。 ここで視聴してください – 日本はなぜ恐慌から脱出できたのか?

国際的な円の価値を下げることで、輸出が増えます。 この政策により、昭和恐慌で激減していた日本の輸出は急増し、綿織物の輸出はイギリスに代わって世界一になりました。 こうして、日本は欧米に先駆けて、恐慌からの脱出に成功します。 また、高橋財政では、赤字国債を発行して景気回復を図る、積極財政が行われます。大正9年(1920)の戦後恐慌、大正12年(1923)の関東大震災など、第1次世界大戦後の日本は慢性的な不況に中にありました。 昭和2年(1927)3月、第1次若槻礼次郎内閣の片岡直温大蔵大臣の議会での「失言」をきっかけにして、銀行の取付けが相次ぎ、金融恐慌が始まりました。昭和恐慌(しょうわきょうこう)は、1929年(昭和4年)10月にアメリカ合衆国で起き世界中を巻き込んでいった世界恐慌の影響が日本にもおよび、翌1930年(昭和5年)から1931年(昭和6年)にかけて日本経済を危機的な状況に陥れた、戦前の日本における最も深刻な恐慌。

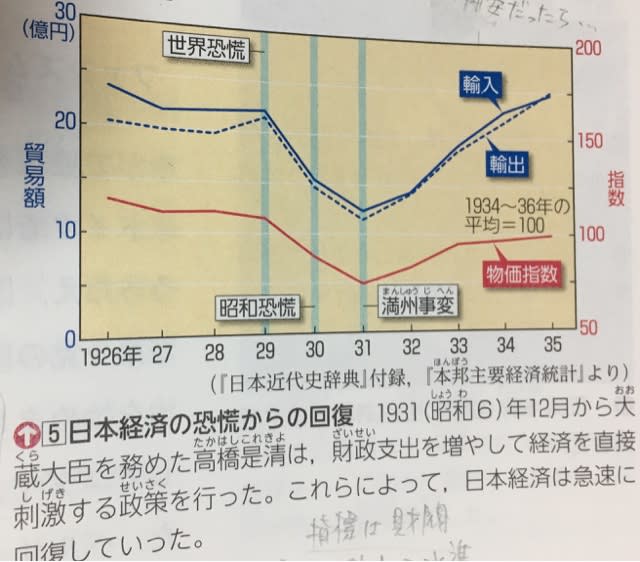

戦前に首相や日本銀行総裁を務めた高橋是清は、しばしば積極財政論者にもてはやされる。 蔵相として、日銀引き受けによる国債(借金)の増発を財源とする経済対策で、昭和恐慌から経済を立て直したからだ。

世界恐慌の日本の対応策は?

世界恐慌への対応策として、日本の犬養内閣・蔵相高橋是清(高橋財政)は金輸出再禁止の断行・金本位制から管理通貨制度に移行し、円安を利用して輸出振興をはかった。

世界恐慌で日本の輸出品は?

世界恐慌の影響は 日本にも及びました。 日本では、アメリカ向けの 生糸の輸出 が激減したのです。 景気が悪化したアメリカは日本の製品を買う余裕がなかったのですね。 生糸は 日本の輸出品の中で多くの割合を占めていた ため、生糸の輸出が減ることは日本経済にとって大きな痛手でした。過去の日本で起きた主な不景気をおさらい

- なべ底不況(1957〜1958) 1957年から1958年にかけて起こった「なべぞこ不況」は、57年まで続いた神武景気の後にやってきた不況です。

- 証券不況(1964〜1965)

- 平成不況(失われた10年)

- 世界金融危機(2007〜)

日本経済は、緩やかなデフレの状態にある。 デフレの要因は、(1)安い輸入品の増大などの供給面の構造要因、(2)景気の弱さからくる需要要因、(3)銀行の金融仲介機能低下による金融要因、の3つがあげられる。

世界恐慌 日本 影響 なぜ?

世界恐慌の影響は 日本にも及びました。 日本では、アメリカ向けの 生糸の輸出 が激減したのです。 景気が悪化したアメリカは日本の製品を買う余裕がなかったのですね。 生糸は 日本の輸出品の中で多くの割合を占めていた ため、生糸の輸出が減ることは日本経済にとって大きな痛手でした。恐慌や戦争で商社もとても苦労した

こうした出来事は、「1920年恐慌」と呼ばれている。 その影響で、第一次世界大戦の時に誕生した多くの商社が破たんしたんだ。 さらに、1923年に関東大震災(しんさい)が起こり、日本経済はどんどん不況(ふきょう)になっていった。* 30年代全般にわたる 「深刻な経済沈滞」の出発点となった1929~33年の景気後退局面は、ニューヨーク株 式市場の大崩落 (株式恐慌)、 生産の大幅減 企業倒産の多発 失業の大量発生 (産業恐慌) 農家経済の破 綻(農業恐慌)、空前の規模の銀行倒産 (銀行恐慌)、金本位制の停止(本位恐慌) といった広範かつ深刻な …

アメリカの投資家(株主)たちは、湯水のようにつぎ込んでいた資金を回収できないのではないかと不安になり、株価の値下がり前に売ってしまおうという心理が一斉に働いて、1929年10月24日(木曜日)に、ニューヨークのウォール街にある株式取引所で一斉に株価が暴落した。

背景アメリカは第一次世界大戦で戦場とならなかったため,ヨーロッパなどへの輸出を増やし,第一次世界大戦後,世界経済の中心となりました。 しかし,やがてヨーロッパの経済は復調したためアメリカの輸出量は減少,生産過剰となり製品が大量に売れ残り,経済の不安が広がりました。

1929年(昭和4年)のこの日(木曜日)、ニューヨーク・ウォール街の株式取引所で株価が大暴落し、「世界恐慌」のきっかけとなった。 その曜日から「暗黒の木曜日」(Black Thursday)と呼ばれる。

日本はアメリカにどんなものを輸出していますか?

主要な貿易品目について

日本がアメリカに輸出する(日→米)主要品目としては、自動車、原動機、自動車部品、建設用・鉱山用機械、半導体等製造装置、科学光学機器などが挙げられます。 特に、自動車は全体の24%を占め、約1/4となります。

日本経済は、緩やかなデフレの状態にある。 デフレの要因は、(1)安い輸入品の増大などの供給面の構造要因、(2)景気の弱さからくる需要要因、(3)銀行の金融仲介機能低下による金融要因、の3つがあげられる。国あるいは地域の経済が、およそ10年にわたって不況やその他の原因により経済的停滞期を迎えること。 日本における「失われた10年」とは、バブル経済が崩壊した1990年代初頭からの10年間を指すことが多い。