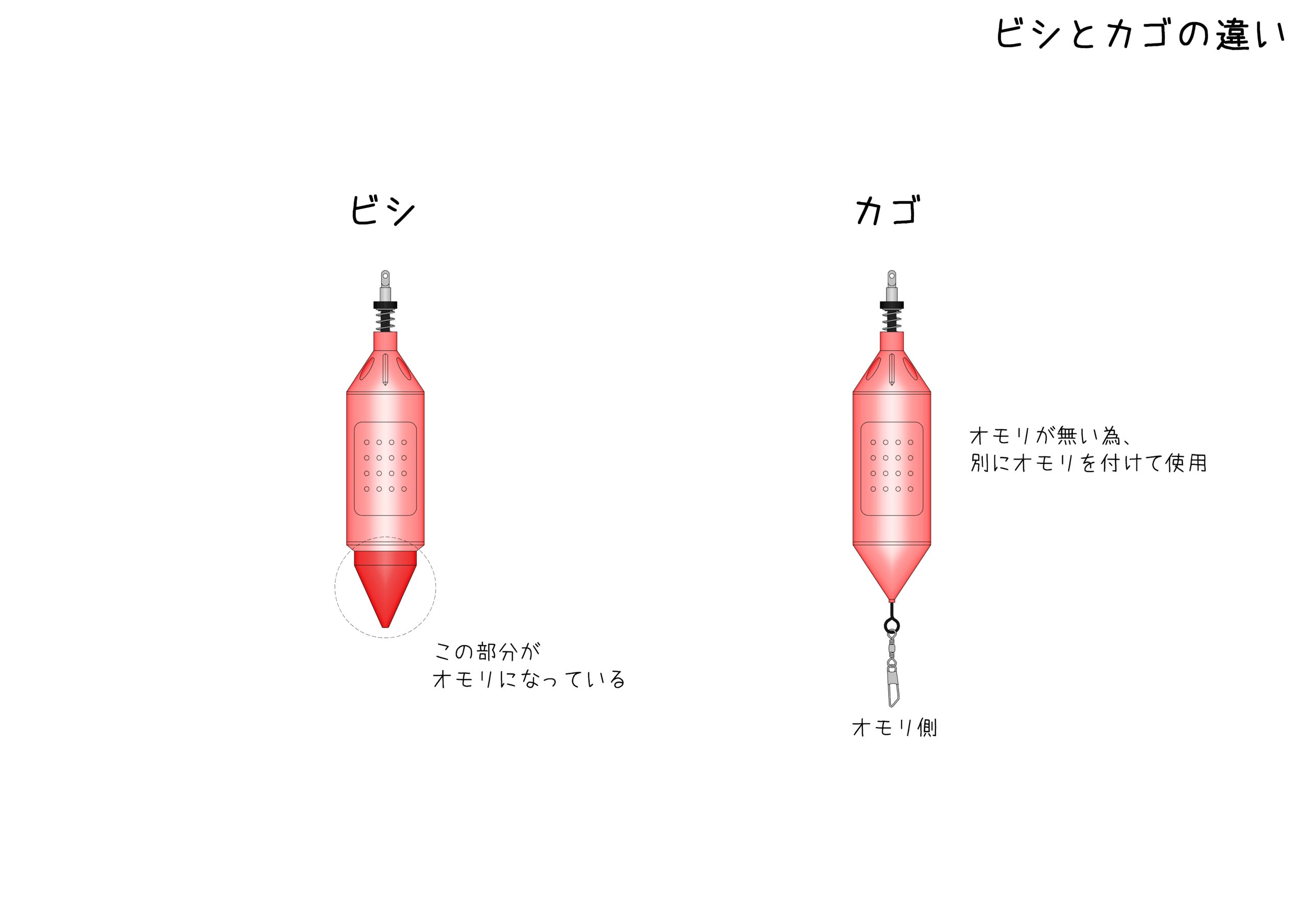

ビシとカゴの違いは何ですか?。 ここで視聴してください – ビシカゴとは何ですか?

オモリのこと。 真ん中に割れ目があり、間に糸を挟み込んで使うものを割りビシといいます。 船釣りではマキエカゴにオモリがついたものをビシカゴと呼び、これを使用した釣りをビシ釣りと呼んでいます。コマセカゴは2種類 コマセカゴには大きく分けて、堤防用のものと船釣り用の2種類があります。 目的と使用方法が大きく異なるため、くれぐれも間違えないようにしましょう。コマセビシとはコマセカゴとオモリが一体になったもので、相模湾のライトウイリー五目なら30~40号が標準。 コマセカゴに詰める寄せエサはアミコマセです。

釣りには「オキアミ」「アミエビ」「魚のミンチ」の3種類がよく使われます。 この3種類は粒の大きいオキアミ、粒の小さいアミエビ、ペースト状のミンチと形状が違うので、カゴを使う釣りではコマセカゴも変わってきます。 また撒き方なども変わるので、種類ごとに使い方を紹介していきます。

ビシ竿とは何ですか?

竿は「ビシ竿」と言う名前が浸透している程独特な物で、長さは1.6~1.8mと短く、調子は7対3が基準。 これは寄せ餌のイワシミンチのコマセを細かく撒くのに適した調子。

ビシ80号の重さは?

一体型のビシカゴにはオモリが付いており、80号ビシカゴには80号のオモリが付いています。 釣りにおいては重さを号数で表しており、グラムに換算すると1号は3.75gです。 汎用性が高くさまざまな釣りに使える80号は、300gの重さと覚えておくとよいでしょう。まき餌に対する規制魚を寄せるためのまき餌は大変効果的ですが、湖や池のような閉鎖水域では水質悪化を防ぐためや、資源の保護のために使用が禁止されている場所があります。 また海でも資源保護のため規制があります。 海の場合は職業漁師と遊漁船が同じ魚を狙うケースがあり、まき餌規制の撤廃には漁業組合の理解が必要となります。

魚をポイントに集めるために撒(ま)く餌。 寄せ餌(え)、撒き餌(え)ともいう。 冷凍オキアミ、イワシやサンマのミンチ、川泥にサナギ粉を混ぜたものなど、その種類は様々。 ヘラブナ釣りの場合、バラケと呼ばれる集魚効果の高い餌を使うことも多いが、これもコマセの一種。

コマセはどれくらいの量を使うべき?

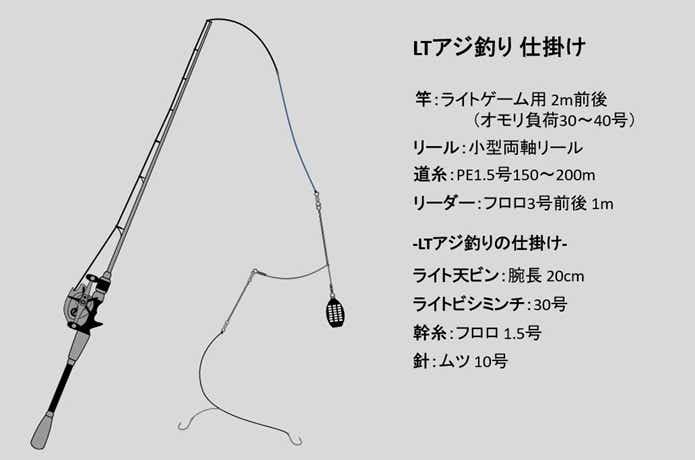

カゴ釣りではもっともポピュラーなコマセ。 幅広い魚種を狙え、集魚力もそこそこ強く、深いタナにも撒き餌を効かせやすい餌です。 餌の量は、半日程度なら3kg、丸1日釣りをするなら6kg程度を目安にしてください。船からアジを狙う場合、コマセ(寄せエサ)を詰めるカゴとオモリが一体化したビシという道具を使うのだが、その重さが大きく分けて2種類ある。 昔からある重いビシを使った釣りが「ビシアジ」で、軽いビシを使うスタイルは「ライトアジ」と呼ばれ、それぞれに適した竿は当然違ってくる。ビシ釣りは水深が100m前後の深場や、東京湾口などの浅くても潮が速い所がポイントになるため、130号のオモリが付いたビシを使います。 長いと手に持って誘う際に疲れてしまうので、短めの1.8m前後の竿が標準になっています。

130号のビシカゴの重さはどれくらい? ビシカゴに表記される130などの数字はオモリの重さを表しており、1号を3.75gに換算して重さを求めます。 130号の場合は487.5gとなり、不慣れな方はグラム換算することで重さを実感できるのではないでしょうか。

号とグラムの換算表

| 号(ごう) | グラム(g) |

|---|---|

| 30号 | 112.50g |

| 35号 | 131.25g |

| 40号 | 150.00g |

| 45号 | 168.75g |

アユルアーが禁止になっている河川が多い背景には、ルアーを許可すると最初に1匹をルアーで狙う人が増え、オトリが売れなくなるという漁協がほとんど。 同時に、友釣りとルアーでは釣り範囲が違うため、仕掛けが絡まったり、静かに釣っているところにルアーが投げ込まれるのが不愉快だということもあるようです。

なぜ池で釣りが禁止されているのですか?

生物保護の観点として、釣りに伴い発生する切れたテグス(釣り糸)などを、飛来する鳥類がくちばしなどに絡めるなどの事故が発生していること、進入禁止箇所への立入による釣り人の転落や、一般利用者に対する危険の防止などの理由で、禁止しています。

茨城県では船、陸ともまきエサ、イカ・サバ釣り以外の集魚灯、そして、エサでおびき寄せて水産動植物を絡めて採捕するカニ網などの道具の使用が禁止されています。コマセを撒く頻度や対象魚によって使用する餌の量は大きく変わりますが、一般的には集魚剤1袋とオキアミ3kgで3~4時間程度で使い切ります。 1日の実釣では、集魚剤2~3袋とオキアミ6~9kgくらい用意すれば良いでしょう。