お返しはいらない どうする?。 ここで視聴してください – お返しはいらないと言われたらどうしたらいいですか?

内祝いが不要と言われたとしても、何はともあれお祝いを頂いたのなら数日以内に電話で感謝の気持ちを伝えることはマストです。 メールではなく、直接電話して話す方が良いでしょう。 できれば夫婦が揃って声を聞かせられるといいですね。 可能なら、お礼の電話の中でさりげなく水を向けて内祝いに関して探ってみるのも良いかもしれません。香典袋に書く場合の文例

文例としては、「お香典返しはご辞退申しあげます。」 「お返しのお心遣いはご遠慮させていただきます。」 「お香典返しのご配慮は不要でございます。」 などがあります。「お気遣いなく」の使い方と例文

| 活用シーン | 活用方法 |

|---|---|

| 贈り物をするときに、お返しが不要であることを伝えるときに | 心ばかりの品ですので、くれぐれもお気遣いなく。 |

| 手紙やメールなどの文章で伝えるときに | お気遣いなさらぬよう、お願い申し上げます。 |

| 返信が不要であることを伝えるときに | 返信はどうぞお気遣いなさらないでください。 |

書いて伝えるのには、2通りの方法があります。 ひとつは、香典袋の中袋に辞退する意思を書き添えておく方法です。 もうひとつは、一筆箋やカードを利用する方法です。 一筆箋やカードに辞退の意思を書き、香典袋に同封しましょう。

お返しは義務ですか?

お中元やお歳暮に対するお返しは必要ありませんが(お礼を述べることは必要)、その他の慶事は「内祝い」としてお返しをします。 金額は“半返し”と言って頂いた品物の半額が目安ですが、これはあくまでも習慣。 義務的に考えるのではなく、相手との関係やお礼の気持ちが大切です。

お返しはいつまでに返すのがマナーですか?

一般的に、内祝いの時期は1ヶ月以内が目安とされています。 結婚内祝いの場合、遅くとも挙式後1ヶ月以内にはお贈りするのがマナーです。 結婚式を挙げていないけれどお祝いを頂いた場合も内祝いをします。 こうした場合は、入籍してから1ヶ月以内を目安にお返しの品をお贈りしましょう。結婚祝いのプレゼントを贈るときに「お返し不要」と伝えるのはあり?

- 結婚祝いのプレゼントを贈るときに、「お返し不要」と伝えるのは問題ありません。

- 「お返しは辞退申し上げます」「お返しは遠慮申し上げます」などの言葉を伝え、「結婚おめでとうございます」といったお祝いのメッセージを添えましょう。

結婚やお見舞い、新築祝いなどは、お祝いをいただいたらお返しをするのが基本ですが、お返しが不要である場合もあります。 「初節句」「七五三」「入学」「卒業」「成人式」など、子どもの成長に関するお祝いをいただいた場合、お返しの必要はありません。

お返しを断る文面は?

香典返しを辞退したい時の断り書きの書き方

「心よりお悔やみ申し上げます。 誠に勝手ではございますが、お返しのお心遣いは遠慮させていただきます。」 という書き方が一般的です。 「ご遺族の今後のために、少しでもお役立てください。」まずは一度品物を受け取り、開封せずに上から新しい包装を重ねましょう。 それからお礼状(断り状)を添えて相手方に発送します。 お礼状(断り状)は、「お礼状で断る場合」で解説した内容に沿って記載するようにすれば大丈夫です。基本的に現金以外のお供えに対するお返しは不要

お通夜やお葬式、法要、新盆(初盆)、お彼岸などの際に、故人にいただく食品やお花、線香などに対してのお返しは基本的には不要とされています。 いただいたお供えに対して、後日挨拶状を送り感謝の気持ちをしっかりと伝えましょう。

目上の人に半返し以上で返すのはマナー違反

上司だからといって内祝いを贈る際に気を遣って半返し以上の高価な品物を贈ると、かえってマナー違反です。 これは目上の人の顔を潰してしまう行為だからです。 目上の人からのお祝いには甘えさせていただき、内祝いの金額は3分の1を目安に選びましょう。

香典返しの金額の目安は、もらった香典の半分の金額~3分の1が一般的です。 半分の金額の品物をお返しすることから、「半返し」とも呼ばれています。 例えば、10000円の香典をもらった場合は5000円、1万円以上の場合は3分の1程度でも問題ないでしょう。

お祝いには必ずお返しを

お返しのめどは、1〜2カ月以内。 早めが基本ですが、あまりすぐに送るとあらかじめ選んでいたような印象であって失礼です。 金額はいただいたお祝いの半返しを目安にするのが基本です。

お返ししないと気が済まないのはなぜ?

返報性の法則とは、ほかの人から何かをもらったとき「お返しをしないと気が済まない」と感じる心理です。 わかりやすい例が、スーパーマーケットなどの試食コーナー。 店員から勧められて試食すると、「食べさせてもらったのだから、買わないと悪いかな」という気持ちになりますよね。

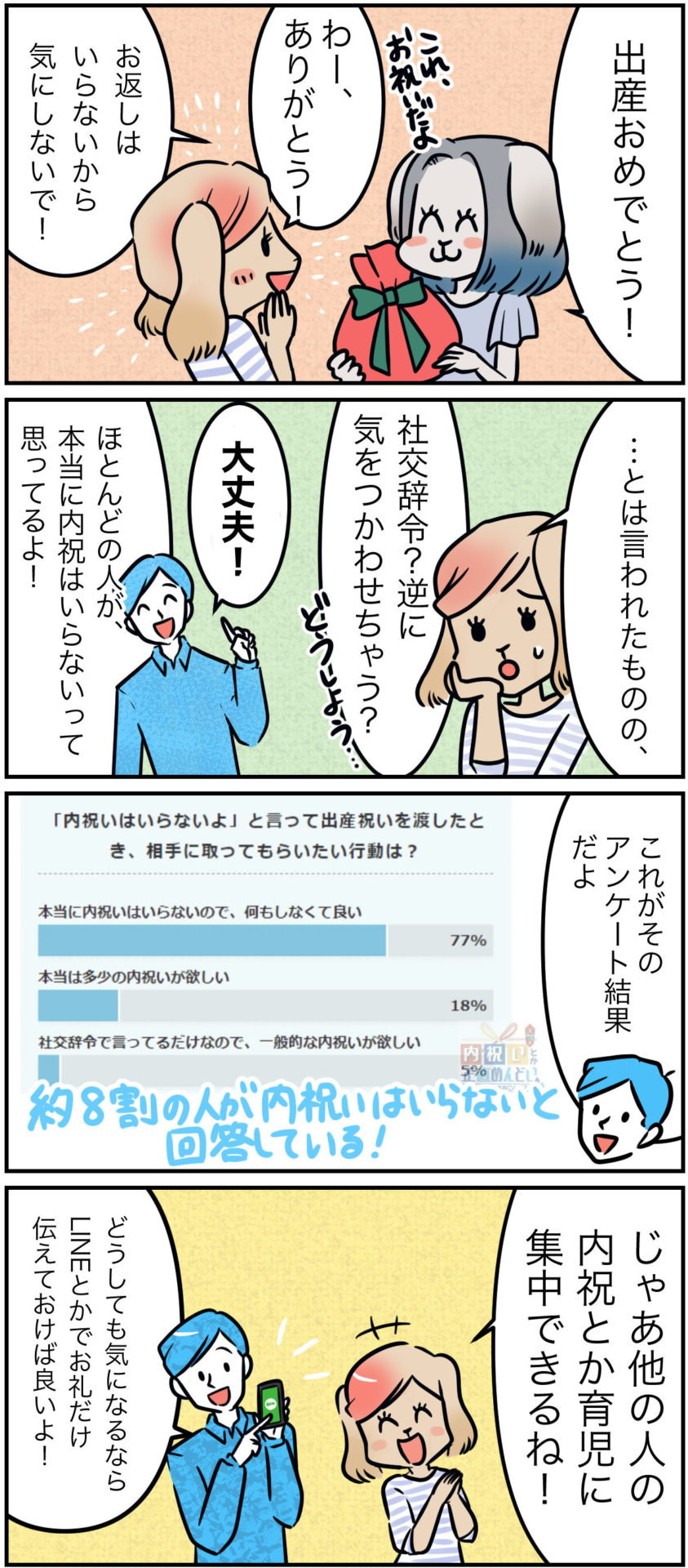

結婚祝いなどのお祝いをいただいた場合、お返しをするのがマナーです。 ときには「お返しはいらない」と言われることもありますが、基本的に相手から遠慮されてもきちんとお返しを贈るようにしましょう。 お返しをせずお祝いをいただいたままでいることは「片祝い」と呼ばれ、縁起が悪いと考える人もいます。お祝いにはお返しするのが基本

お祝いをいただいたにもかかわらずお返ししないことを「片祝い」と呼び、縁起が悪いとされています。 特に「出産内祝い」の場合は特殊で、「赤ちゃんのお披露目」や「おめでたいことをおすそ分け」という報告の意味も持ちます。