お盆の準備 いつから。 ここで視聴してください – お盆の仏壇飾りはいつから飾りますか?

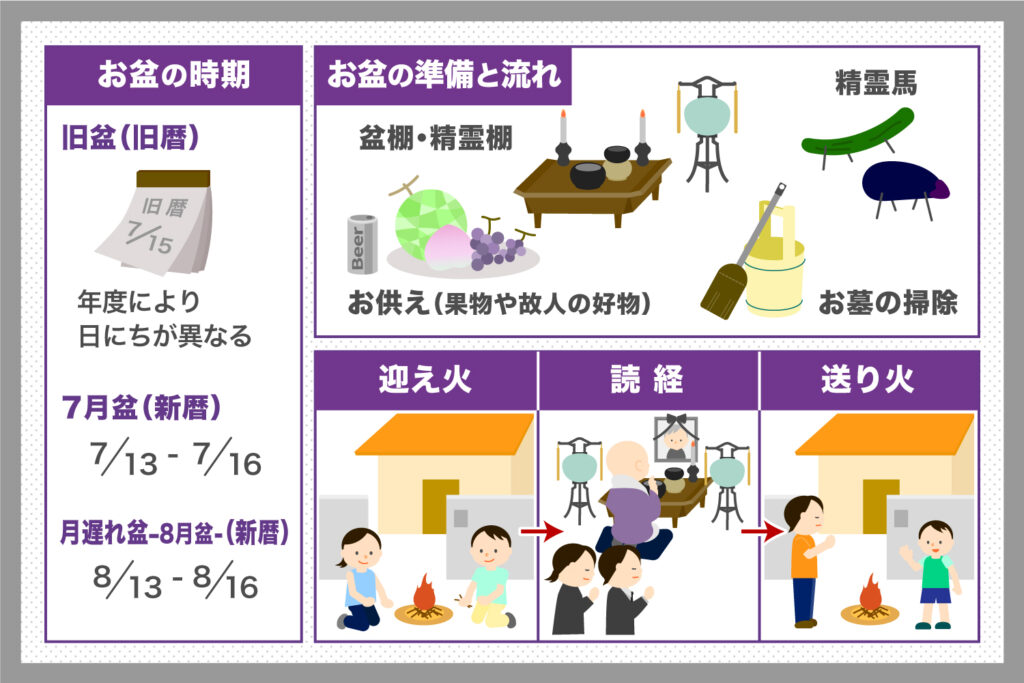

お盆飾りをする期間 お盆の期間は地域によって大きく2つに分かれており、7月または8月の13日から16日までとされています。 いずれの場合も、お盆飾りはその期間中に飾ります。 できるだけ12日のうちに飾るものの準備を済ませ、12日の夕方から13日の朝までに飾り付けを整えましょう。お盆にそうめんをお供えする期間は8月13日〜16日と、お盆期間中を通してお供えします。お供えをする時期は、ご先祖の霊が戻って来てから帰られる、8月13日から8月16日の間です。 また、地域によっては、7月13日から16日である場合もあります。 この期間中は、明かりを絶やさないようにするのはもちろんのこと、お水や食べ物を絶やさないようにします。

お供えものは、お盆やお彼岸、法事・法要の際に故人を偲ぶ想いを込めて仏壇にお供えする物です。 お供えものには、五供(ごく・ごくう)と呼ばれる考えがあり、香(線香や抹香)、生花、ろうそく、水やお茶、仏飯が基本とされています。

お盆中の仏壇はどうすればいいですか?

お盆では仏壇自体はどうすればいいのでしょうか。 お便は精霊棚を飾ることが中心なので、仏壇は特に何もしなくても問題はありません。 従って仏壇の扉を開けておいても、閉めておいても特に決まりはありません。 また、地域や宗派によっても仏壇の開閉の考えは異なっています。

お盆の祭壇はいつまで飾るのですか?

盆棚(精霊棚)とは、お盆の時期にご先祖を迎え供養するための、いわば祭壇のようなものです。 盆の入りの前日か当日に設置し、お盆期間が終わるまで飾っておきます。 設置する前にはお仏壇を清めましょう。そうめん 夏の時期に定番なそうめんは、お盆にお供えされることが多い食べ物です。 お供えされる理由には、細く長く幸せが続くように願いを込めているという説や、ご先祖様が乗る精霊馬にお土産を括り付ける綱、精霊馬の手綱に見立てている説など様々あります。

仏壇にお供えしてはいけないものとは?

- 五辛 五辛は「ごしん」と読み、5つの辛い野菜「にんにく・ねぎ・玉ねぎ・にら・らっきょう」を差します。

- なまぐさもの(肉・魚) なまぐさものとは、肉や魚などの生き物やそれを使った料理のことです。

- 日持ちしないもの

- 常温で溶けてしまうもの

- 匂いが強いもの

- トゲや毒がある植物

お盆のお菓子はどうすればいいですか?

仏壇に一度お供えをした場合、お盆期間中はそのままにしておくのが一般的です。 お供えしたあとはお下がりとして家族や親族で食べることが多いため、急いで食べきる必要のないものを選びましょう。 また、要冷蔵・要冷凍のお菓子は、お供えしたままにできないため適していません。お盆のお供え物は、8月の13日〜16日の4日間を過ぎたら下げましょう。 東京など地域によっては、お盆が旧暦の8月ではなく新暦の7月を採用している場合があります。 この場合、1ヶ月ずれるイメージで考えましょう。 お盆は基本的には、4日間あります。「五供(ごくう)」には、5種類あり、「香」、「花」、「灯燭(とうしょく)」、「浄水」、「飲食(おんじき)」を指します。 どれも、毎日欠かすことのできない大切な物となります。 いずれも、お供えする物、役割、そしてタイミングに決まりがあります。

仏壇の扉は夜寝る際に閉めるのが一般的とされています。 仏壇の扉を閉める行為は、一日の出来事を報告し、新しい一日への準備をする前にご先祖様へ感謝を捧げる瞬間です。 静かに心を清め、ご先祖様との絆を感じてから扉を閉めるとよいでしょう。

一束をそのまま飾る 盆棚には束のままのそうめんを重ねてござの上に置いて飾るようにします。 茹でたりはしないで盆棚にお供えするのが一般的です。 ござの代わりにお皿にそうめんをのせることもあります。

盆棚(精霊棚)とは、お盆の時期にご先祖を迎え供養するための、いわば祭壇のようなものです。 盆の入りの前日か当日に設置し、お盆期間が終わるまで飾っておきます。

お盆の灯籠はいつまで灯しますか?

盆提灯は、お盆初日である13日の夕方頃(迎え火を焚く頃)から、最終日となる16日の夕方頃(送り火を焚く頃)までの期間に灯すのが一般的です。 基本的には暗くなってから寝るまでの間だけ灯し、夜間は消す場合が多いですが、お盆の期間中は提灯の灯明を絶やさないことがよいともされることから、一日中灯りを灯す地域もあります。

お供えする際は、そうめんを茹でず束の状態のまま、まこもの上かお皿に置くのが一般的ですが、地域によってはそうめんを茹でた状態でお供えをしている場合もあります。お供えに避けたほうがよい果物の特徴

- 傷みやすいもの 腐りやすい・傷みやすい果物や、冷蔵保存が必要なカットフルーツなどは避けたほうがよいでしょう。

- 汁や水分が出やすいもの お仏具やお仏壇に果物の水分が付着すると、色落ちや木材が傷む原因になります。

- 匂いの強いもの