お盆のお供えはいくらぐらいしますか?。 ここで視聴してください – 親戚のお盆にいくらお金をあげればいいですか?

【故人との関係性】初盆(新盆)の香典の相場金額

| 故人との関係性 | 香典の相場金額 |

|---|---|

| 親(自分が故人の子ども) | 1万円~3万円 |

| 兄弟姉妹(自分が故人の兄弟姉妹) | 1万円~3万円 |

| 祖父母(自分が故人の孫) | 5千円~1万円 |

| 叔父・叔母 | 5千円~1万円 |

3,000円~5,000円程度のお供えが一般的です。

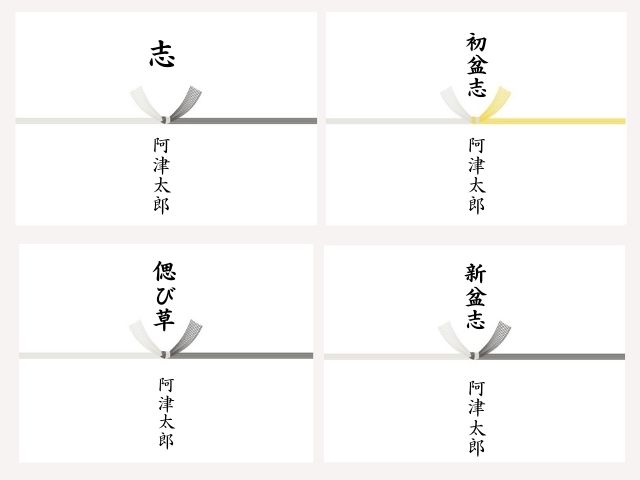

初盆のお供えの相場は、御仏前(現金)・品物ともに、に3,000~5,000円程度の相場が一般的な目安です。 特別に親しい間柄だった場合は、10,000円程度の御仏前を包む方もいらっしゃいます。新盆に香典をお渡しする際は、「御仏前」や「御供」のほか、「新盆御見舞」(にいぼんおみまい)」などの表書きを使用するのが一般的です。 神道のご家庭の場合は「御玉串料」、キリスト教の場合は「御花料」とします。

お盆のお供えには、「御仏前」や「御供」の表書きを使用するのが一般的です。 ただし、贈り先が新盆(初盆)の場合は、「新盆御見舞」(にいぼんおみまい)」を使用することもあります。 表書きの下には、どなたからいただいたか分かるように渡す側の姓名を記入します。

お布施にあげてはいけない金額はいくらですか?

基本的に、お布施で渡してはいけない金額はないとされています。 結婚式のご祝儀や葬儀の香典では、割りきれる偶数は使用しないというマナーがありますが、お布施では該当しません。 また、4や9などの数字でも問題ないとされています。

お盆のお供えの封筒の表書きは?

お香典(お金)をお包みするときの不祝儀袋(香典袋)の表書きは、「御仏前」、お品物をお供えするとき掛け紙への表書きは「御仏前」「御供」「新盆御見舞」を使用します。 新盆の贈り物には「新盆御見舞」がおすすめです。 その他の表書きの時期と種類は? >>現金の場合、表書きは「御仏前」や「御霊前」と記載するのが一般的で、薄墨ではなく濃墨で書きます。

新盆(初盆)のお布施の表書きは? お布施を包む際には無地の白い封筒を用い、表には何も書かずにお渡ししても構いません。 表書きを記す場合は上半分に「御布施」または「御経料」と書き、その下に施主名をフルネームで書きます。

お盆ののし袋の表書きは?

のし紙の表書きは、水引の上部中央に大きめの文字で書きます。 お盆のお供えなら、「御供」「御供物」です。 贈り主の名は、水引の下に、表書きよりも小さく、フルネームで書きます。 夫婦でという場合は姓のみを書けばよいですが、親戚で同じ姓の方が多い場合は、世帯主(夫)のフルネームを書きます。香典では、偶数の金額を入れることが基本的にタブーとされています。 しかし、時代の流れとともに2万円を香典として包むことも受け入れられているのが現状です。 それでも、偶数であることに変わりはありません。2万円を包む場合は、お札の枚数を工夫したりお供え物を添えたりするなどの配慮をすることが大切です。一周忌法要の後には、「お斎(おとき)」と呼ばれる食事の席を設けます。 僧侶がお斎を辞退したときに渡すのが「お膳料」で、5,000円~1万円が目安です。 僧侶が会食に出席した場合は、お膳料を包む必要はありません。

お金をお供えするときは不祝儀袋を使用

表書きについても、仏様としての故人にお供えするため、「御仏前」と書きます。 加えてお供えであるため、「御供物料」の表書きでもOKです。

お盆の際に使用するのし紙の水引は、黄白のものや青白のものを使います。 ただし、青白の水引を使わない地域もあります。 事前に地域の慣習を確認しておくと安心です。 表書きは、濃墨を使用して「御供物」「御仏前」と記載するのが一般的です。

お供えの金額の目安は送り先と年齢によって変わる

友人・知人の場合は5千円から1万円。 その家族の場合は5千円、隣人の場合は 3千円が相場と言われています。

お供えのお金の表書きは?

御供物料を包む際の表書き

「供物のためのお金」という意味の「御供物料」や、「供物としての香の代金として」という意味の「御香料」という言葉が、宗派を問わず使える表書きです。 神式の場合は、「御玉串料」「御神饌料」「御榊料」とします。

お通夜や葬儀で渡す香典袋の表書きは「御霊前」と記すのが一般的です。 しかし、仏教の場合、初盆(新盆)の法要では水引の上に「御仏前」や「御佛前」と記載するのが原則です。 ただし、宗派や宗教によって表書きは異なる場合があります。表書きと水引の色

| 通夜・葬儀 | お盆 | |

|---|---|---|

| 表書き | 「御霊前」 「御香典」など | 「御仏前」 「御供物料」など |

| 水引の色 | 黒白 | 黄白(青白) |

2016/09/20