お守りは何年持っててもいい?。 ここで視聴してください – 古くなったお守りはどうすればいいですか?

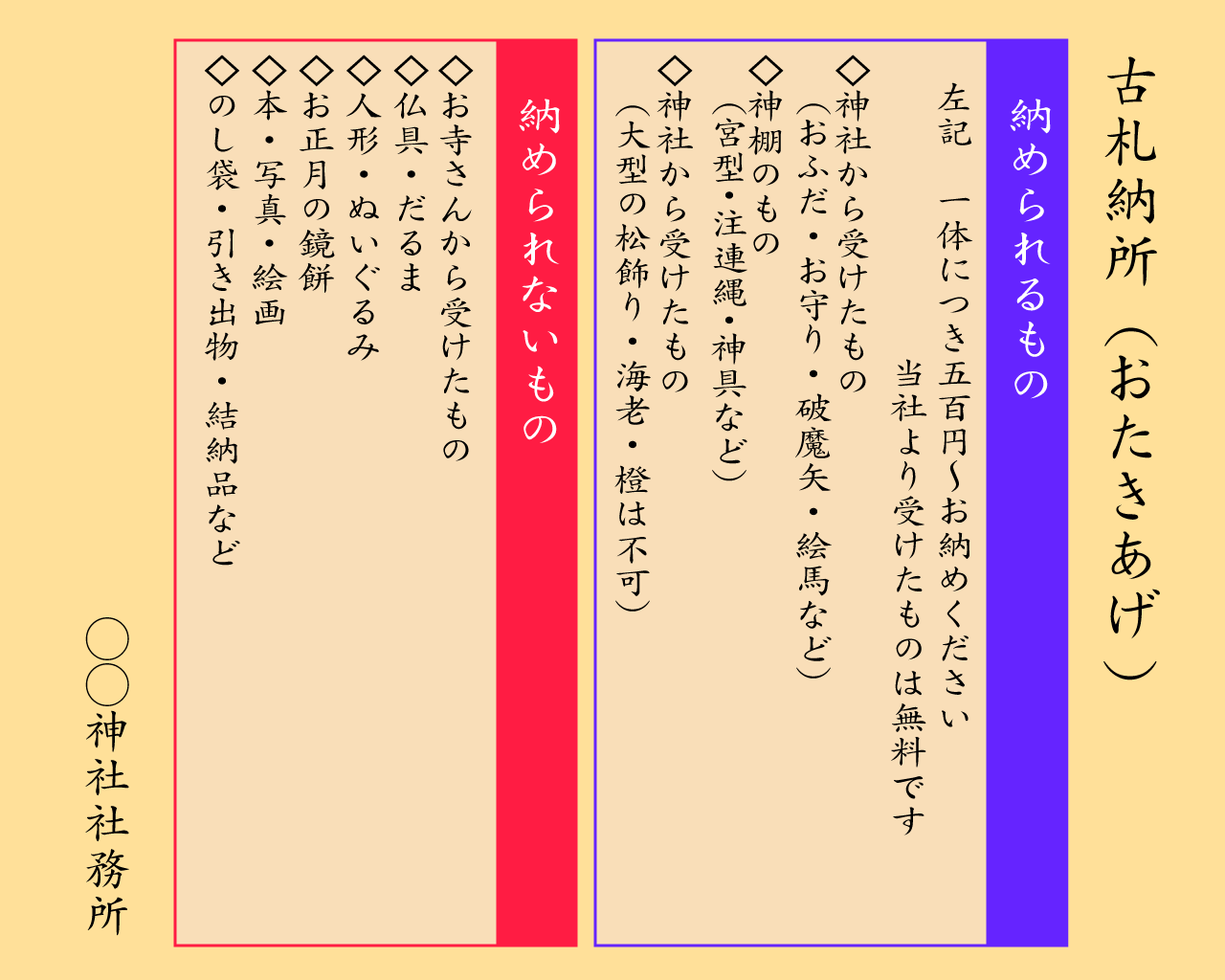

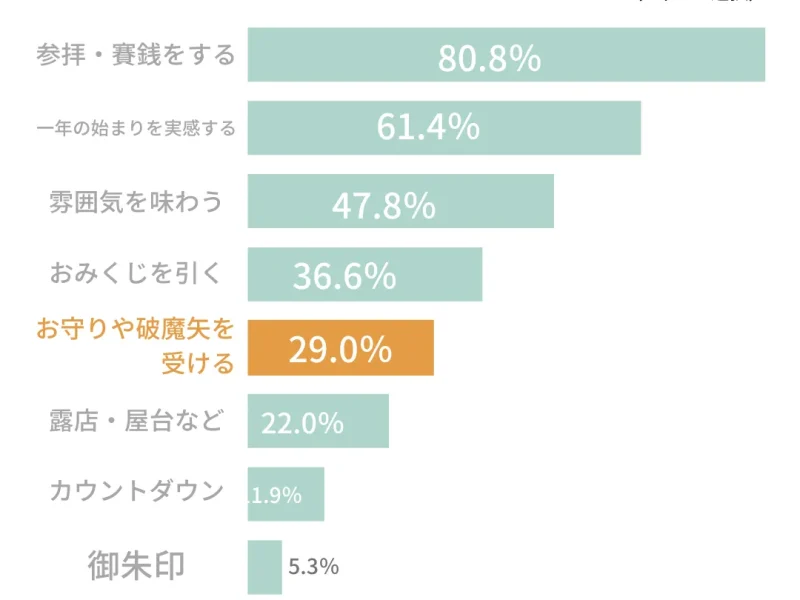

基本的にはお守りをもらい受けた神社やお寺へ自らの足で返納し、供養してもらうことになります。 また、宗派の違う寺院や、違う神社へ返納してはいけません。 違う神様のもとに返すことになり、失礼に当たるためです。 しかし、旅行先で手に入れたお守りなどで返すのが困難な場合は、他所のお守りも受付している寛容な寺社もあります。授かってから1年が経過したお守り、願いが叶ったお守りは、授かった神社・お寺に返納するのが正しい処分方法です。 返納されたお守りや御札は、神社・お寺の境内で僧侶・神職によってご祈祷供養された後、お焚き上げされます。 お焚き上げとは、お守りや御札を火で燃やし、感謝の気持ちとともに天にお還しする儀式です。お守りの有効期限は、一年とされています。 普段から持ち歩いているお守りはだんだん古くなり、汚れてしまいますので、神様の力が弱くなるのです。 そのため、毎年初詣などにお守りを返納し、新しいお守りをいただくことをおすすめします。 また、お守りだけではなく、破魔矢なども毎年新しい物に変えましょう。

願いが叶い、務めを果たしたお守りは、授かった神社やお寺へ行き、返納します。 お守りを手に入れてから1年経っていないときも、幸せがもたらされ「しっかりと目的を遂げられた」感じた場合は、返すタイミングです。 神聖なものだからこそ、お守りは最後まで丁寧に扱うことが重要。

お守りは捨ててもいいですか?

お清めして可燃ごみで出す

庭で燃やせないという家庭やマンションのベランダしかない家庭なら、焼却しなくても可燃ごみとして捨てられます。 焼却する時と同じく、白い紙と塩を用意してお清めしておきましょう。 これで、お守りを可燃ごみとして捨てられるようになります。

お守りは燃えるゴミとして捨ててもいいですか?

燃えるゴミに出しても構わない

可燃性のお守りは、燃えるゴミとして処分してもなんら問題はありません。 とはいえお寺や神社から授かったものを、単なるゴミとして捨てるのは気がはばかられるという人も多いはずです。 このような場合には、半紙などでお守りを包み、紙の袋などに入れた状態でゴミ袋へ入れましょう。結論としては、古いお守りを持ち続けても問題は無く、バチが当たったりすることはありません。 「古いお守りを持ち続けていると不運が舞い込む」といった噂もありますが、それは主に以下のような考え方から来ています。 そもそもお守りは縁起物の一つなので、古くなったお守りを持ち続けているからといって運気が下がることはありません。

お守りやお札の正面は日の当たりやすい東や南向き

お守りやお札を飾る際は、太陽の昇る東や日中に日があたる南向きがおすすめです。 家の構造的に東や南向きに飾れない場合は、ほかの方角でもかまいませんが日中に日があたるかどうか注意する必要があります。

お守りを家で処分する方法は?

自宅でお守りを処分する場合は、必ず生活ごみと分けて破棄しましょう。 神聖なものだからこそ、清めた後にキレイな紙に包んでお守りだけ別で処分してください。 正月飾りなど他のお守りと合わせて破棄するのもおすすめです。 また、自宅でお焚き上げを行う場合は、決して無理はしないでください。1.机や床に白い半紙や和紙を広げます。 2.白い半紙や和紙の上にお守りをおき、塩を左に一回、右に一回、最後にもう一度左に一回かけます。 3.この際の塩の量は一掴み程度で十分です。 4.最後は、下に敷いた白い紙にお守りを包み可燃ゴミとして処分します。門松としめ飾りはとり外した後は、全国各地の神社で行われる「どんど焼き」や「お炊き上げ」などで燃やすことができます。 燃やす習慣がない地域では、お塩で清めてから新聞紙などに包んで、燃えるゴミとして捨ててください。

そもそもお守りは縁起物の一つなので、古くなったお守りを持ち続けているからといって運気が下がることはありません。 人から貰ったお守り、記念のお守りなど、思い入れのあるお守りを焦って処分する必要はありませんので、気持ちの整理がついてから、授かった寺社へ返納するようにしましょう。

厄除けのお守りやお札は玄関を置き場所にする

外から入ってくるのを防ぐため玄関の外側に貼るか、外側に向けて玄関に貼り付けるのがおすすめです。 貼り付ける際は、自分の目線より高い位置に貼るようにしましょう。

「お守りを持ち運ぶとなくしてしまいそうで心配」という方は、持ち歩くのではなく自宅で保管しておくことをおすすめします。 お守りがホコリを被ってしまわないよう、箱などに入れて保管するのがおすすめです。 また、暗い場所や床などに雑に置くのは神様へ失礼になるため、自宅の中でも明るいところで保管しましょう。

お正月の玄関飾りはどのように捨てますか?

処分方法として一般的なのは、地域の「どんど焼き」や、神社の「お焚き上げ」で清浄な火で焚き上げ、天にかえってもらう方法です。 お正月飾りは、年神様が訪れてくれるよう家の目印となり、そこで訪れた年神様はその年の幸運をその家の者に授けてくれると言われています。

門松としめ飾りは関東では1月7日の朝に七草粥を食べた後に外すことが多いようです。 関西や一部地域では1月15日の小正月や、1月20日の二十日正月まで飾るところもあります。 鏡餅は鏡開きの日の1月11日まで飾っておくのが一般的ですが、こちらも関西では日付が異なり、1月15日や1月20日に鏡開きを行うところもあるそうです。お守りを家で保管する場合は、目線よりも上の位置に置いて保管しましょう。 神棚がある場合は神棚の上に。 神棚がない場合は、タンス上など高いところに白い紙を敷いて、その上にお守りを置きましょう。 なるべく明るく清潔な場所、普段から目につく場所に置くと、よりその効果を得られやすいと言われています。