魚は何呼吸?。 ここで視聴してください – 魚はエラ呼吸 哺乳類は何呼吸ですか?

で,哺乳類はふつうやわらかい毛でおおわれている。 3 呼吸のしかた 魚類はえらで,は虫類,鳥類,哺乳類は肺で呼吸する。 両生類は,子のと きはえらと皮膚で,親は肺と皮膚で呼吸する。一方、魚はえらで呼吸をします。 えらには血管が通っていて、水中の酸素を取. り入れ、二酸化炭素を水中に出しています。魚はまた、人間のような哺乳類よりも生きるために使用するエネルギーが少ないため、必要な酸素が少なくて済みます。 しかし、少なくともいくらかの酸素が必要です。 つまり、酸素レベルの低い水は、空気中の低酸素レベルが私たちにとってあり得るのと同じくらい魚にとって致命的です。

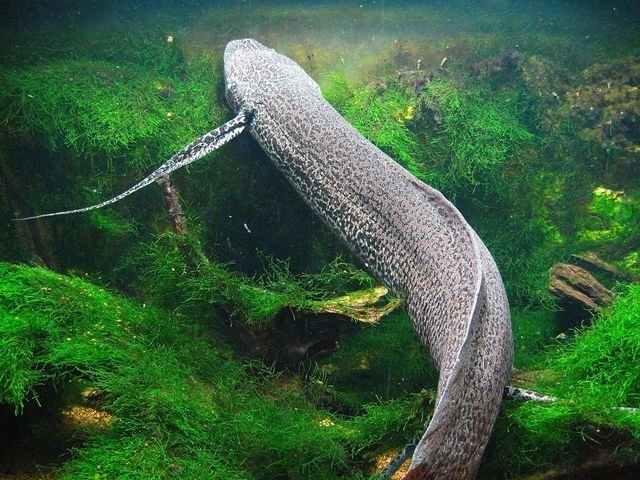

実はウナギはエラ呼吸だけでなく皮膚でも呼吸できるのです。 体が乾くのを防いでいる体を覆うムチンというヌルヌルの成分がウナギの陸上での皮膚呼吸を助けているのです。 ウナギはヌルヌルの成分と皮膚呼吸のおかげで、よりよい住処を求め、水のない場所でも移動できるのだ! これがまさに「ウナギ登り」!

魚はエラで呼吸していますか?

魚は、海水に溶けている酸素を、この鰓弁から血液中に取り入れます。 泳ぎながら口から取り込んだ海水は、えらの鰓弁のあいだを通って出て行きます。 鰓弁の細かいひだは、海水に触れる面積を増やし、酸素を取り入れやすくするしくみなのです。

クジラはえらで呼吸していますか?

水中で暮らすクジラやイルカも姿は魚そっくり進化しましたが、エラ呼吸になることはありませんね。 ウミイグアナも同じ。 エラ呼吸になることはありません。魚は肺をもっていないため、空気中では呼吸ができず死んでしまいます。 逆に、エラをもっていないヒトや陸上動物は、水中で呼吸ができないので、死んでしまいます。

魚はエラがあるので人間とは違って鼻で呼吸はしていないのですが、鼻から水中の匂いを感じ取っています。 この時、前の鼻の穴では水を取り込み、後ろの鼻の穴では排出することによって、効率よく水の中の匂いを取り込んでいるという訳です。

なぜ水中で呼吸できないのか?

その前にまず、人間が水中で呼吸が出来ないわけを説明したい。 実は人間が水中で呼吸が出来ないのは水中に溶け込む酸素の量は人間にとって少なく、人間が生きるのに必要な量の酸素を取り込むことが出来ないからなのだ。 逆に言うと、水中にも地上と同じくらいの酸素量があれば呼吸は可能になると考えられている。ヒトの場合、皮膚呼吸の割合はわずか0・6パーセントにすぎず、皮膚の毛細血管にも肺呼吸によって酸素が届くため、たとえ皮膚呼吸ができなくても問題はありません。 かつて、魚から進化してきた動物が陸上で生活するためには、水分の蒸発を防ぎ、乾燥に耐た えうる丈夫な皮膚が必要でした。エラで呼吸するのは魚類とカエルなど両生類の子どものとき。 エラで水の中に溶けている酸素を取り入れます。 肺で呼吸するのは大人に成長した両生類と爬虫類、鳥類、ほ乳類。 肺で空気の中から酸素を取り込みます。

クジラは私たちとおなじ哺乳類

そして、呼吸もエラではなく、肺でしています。 さらに、体の表面には魚のようなうろこはなく、つるつるとした皮ふをしています。 クジラの体にみられる哺乳類としての特徴をいくつか確認してみましょう。

タコもイカも鰓で呼吸しています。

サメは魚の仲間です。 他の魚と同様、背骨を持ち、エラで呼吸し、ヒレを使 って泳ぐ等、水中でくらすのに都合の良い特徴を持っています。

シャチはえらで呼吸していますか?

シャチは哺乳類なので、肺呼吸をしています。 水の中で生活しているので、たまに魚と間違えられますが・・・エラはありません。 人間は口と鼻で呼吸できますが、シャチは鼻だけで呼吸しています。

実は人間が水中で呼吸が出来ないのは水中に溶け込む酸素の量は人間にとって少なく、人間が生きるのに必要な量の酸素を取り込むことが出来ないからなのだ。 逆に言うと、水中にも地上と同じくらいの酸素量があれば呼吸は可能になると考えられている。水を吸って呼吸しています。 魚は肺をもっていないため、空気中では呼吸ができず死んでしまいます。 逆に、エラをもっていないヒトや陸上動物は、水中で呼吸ができないので、死んでしまいます。