有給休暇は何年で消えますか?。 ここで視聴してください – 有給は2年で消える?

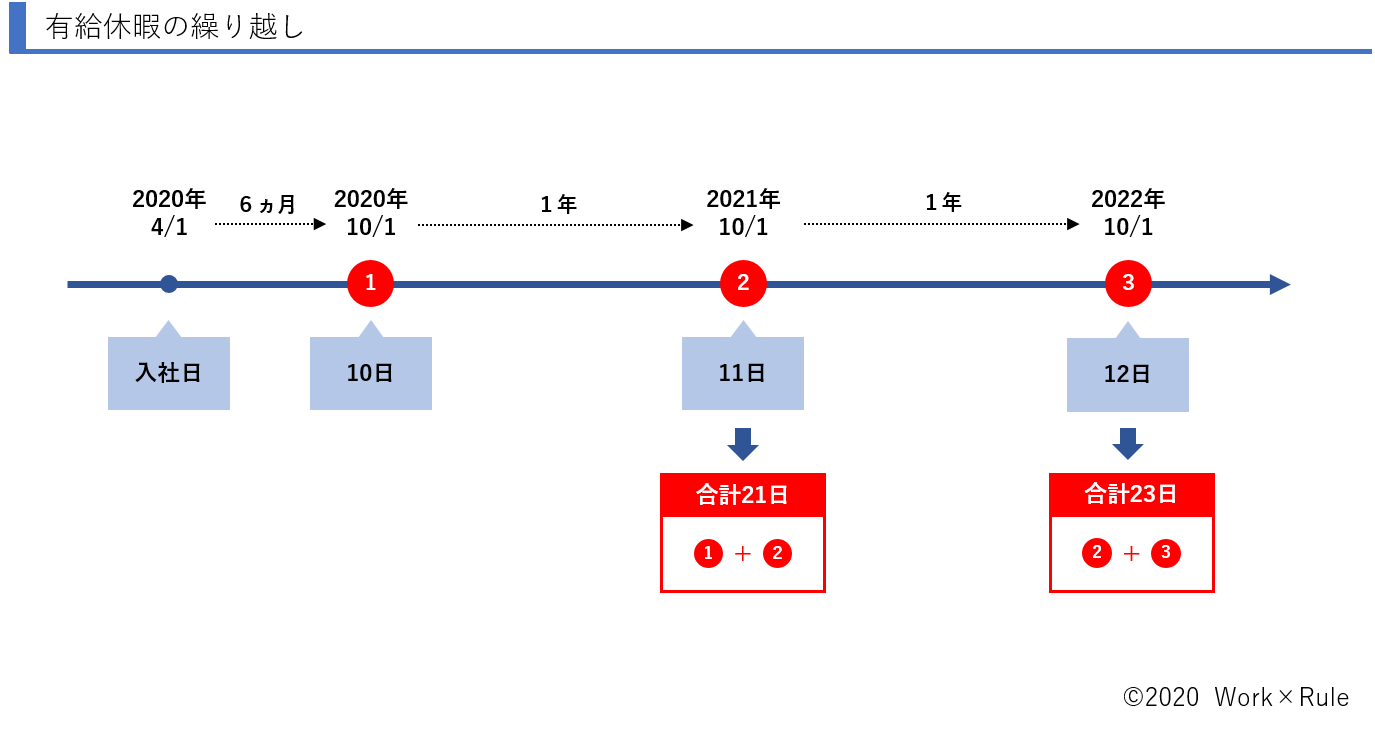

労働基準法第115条により、有給休暇の有効期限は2年とされています。 そのため、付与日数に関係なく、消化しなければ2年で消滅してしまいます。法令上は、有給休暇が付与された日から起算して2年経つと権利が消滅します。 契約社員や派遣社員のみでなく、アルバイトやパートでも契約期間のある間は、契約更新時に有給が繰り越しされます。 アルバイトやパートでは、なかなか届きませんが、有給休暇の繰り越しは最大40日間までされます。有給休暇の付与については労働基準法の39条に記述があります。 さらに、同法の第115条には、この法律の規定による請求権は時効が2年と規定されています。 そのため、有給休暇を消化しないときは、2年で期限切れになって消えてしまうということなのです*。

2年以内に有給休暇を消化しなければ、有給休暇は消滅してなくなる仕組みです。 厚生労働省の「わかりやすい解説 年5日の年次有給休暇の確実な取得」によると、付与された年度内に消化しきれなかった有給休暇は翌年度まで繰り越すことができ、翌年に新しく付与される有給休暇と合算して保持できます。

有給は古い方から消化するのですか?

実は、労働基準法には何ら決まりが有りません。 どちらから消化しても構わないのです。 そのため、例えば就業規則にて「前年から繰り越した年休と新しく与えられた年休とが混在する時は、新しく与えられた年休から消化するものとする」と定めても違法ではありません。

余った有給はどうなるの?

有給休暇は退職すると消滅する

有給休暇が残ったまま退職すると、その時点で残っている有給休暇は消滅してしまいます。 有給の権利は、パートやアルバイトなど雇用形態に関わらず一定期間雇用されている従業員であれば付与されるので、有給を有効に利用するには在職中に計画的に取得していくことが必要です。年休消化を認めないと企業に罰則が

会社側が認めない場合でも、労働者の権利として取得を求めることが可能です。 年休を取得できる従業員が5日以上の有給休暇を取得できない場合、会社に対して30万円以下の罰金が科されるケースがあるため、最終的には認められるでしょう。

対象者に5日間の有給休暇を取得させない場合は、労働基準法違反として経営者に対して30万以下の罰金が課せられます。 違反していることが発覚した場合、労働基準監督署からの指導が入ります。

2回目の有給はいつもらえる?

有給休暇を付与するタイミングは、第1回目が入社から6か月目、第2回目以降はそこから1年を経過するごとが原則です。有給休暇は労働者の権利であり、労働者から申請があった場合に病院は基本的に断れません。 そのため、有給休暇を捨てなければならない状況は違法です。週の所定労働日数が1日の場合でも有給は付与されます。 重ねてとなりますが、年10日以上有給が付与されている労働者が付与日から1年以内に5日以上有給消化を行わなければ30万円以下の罰金となります。 これはパートアルバイト、問わず罰則の対象になりますのでご注意ください。

有給休暇を消化したことで不利益な扱いをすることも法律で禁じられています。 体調不良による欠勤を、解雇に結びつけることはできません。

大前提として、有給休暇の買い取りは原則違法です。 なぜなら、有給休暇の買い取りは本来の制度の趣旨に反する行為であるためです。 有給休暇は本来、年に付与された日数を取得させて従業員の心身のリフレッシュを図る目的で設けられている制度です。

年休は暦日取得、事前請求が原則

たとえば、年次有給休暇の申し出が当日の朝であれば、たとえ始業時刻前であっても、すでに午前0時を過ぎており、「労働日」が始まってからの事後請求でありますから、原則として、年次有給休暇の取得は認められないということになります。

有給は古いのから消化するのですか?

実は、年次有給休暇をどちらから消化するかについては、労働基準法には明確な定めはありません。 前年度からの繰り越し分と、今年度新たに付与された分のどちらから先に消化するかは、民法488条1項により債務者である会社側が指定することができるのです。

正社員、パート・アルバイト、 派遣社員、契約社員などに関係なく、労働者であれば取得することができます。 また、労働基準法に基づく権利ですから、企業内に年次有給休暇を取得した人がい なかったり、年次有給休暇についての企業内のルールがなかったりしても、取得する ことができます。有給休暇は、付与された日から2年以内であれば繰り越しが可能で、通常労働者なら最大で40日まで保有できます。 それより以前のものに関しては、未消化でも消滅してしまうため注意が必要です。 ただし、表の日数は法的に決められた最低限の基準です。 会社によっては、それ以上の有給休暇を付与している場合もあります。

.jpg)